核心阶段:两大路径

音乐艺术生的高考路径主要有两条,你需要根据你的专业水平和目标院校来选择:

(图片来源网络,侵删)

参加艺术类专业考试(校考/联考)

这是绝大多数音乐艺考生的选择,这条路径又分为两种情况:

-

先参加省统考(联考),再参加校考

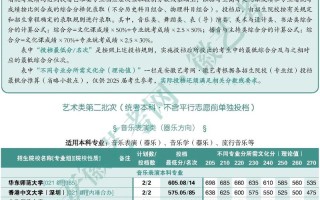

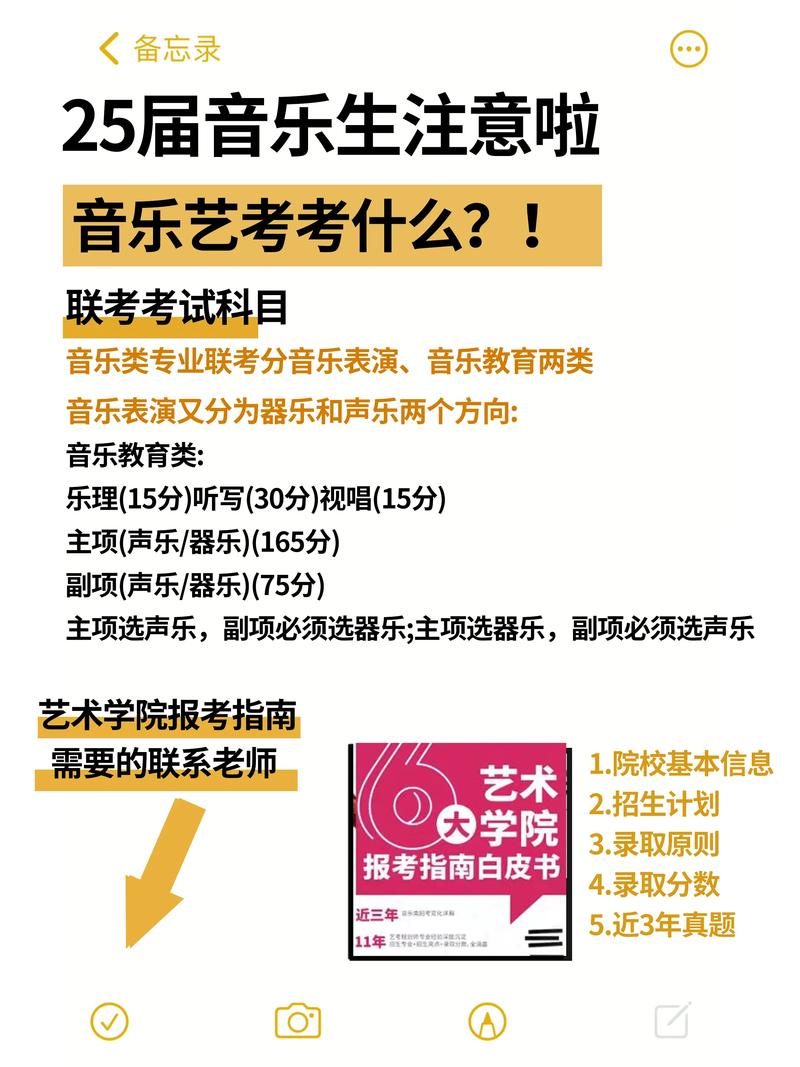

- 省统考(联考):由你所在省份的教育考试院统一组织,是省内所有艺术类院校或综合性大学艺术专业的“门槛”,大部分省份要求艺术生必须参加省统考,合格后才有资格参加校考或填报承认统考成绩的院校。

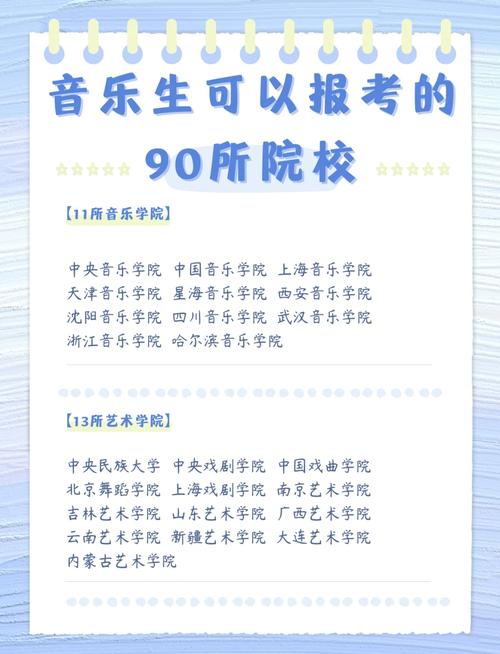

- 校考:由独立设置的本科艺术院校(如中央音乐学院、上海音乐学院等)或参照执行的院校(如部分985/211大学的艺术专业)自行组织,校考通常对专业要求更高,竞争也更激烈。

-

仅参加省统考(联考)

很多综合类大学和省属院校只承认省统考成绩,不单独组织校考,如果你的目标院校是这类学校,那么只需要通过省统考即可。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

高水平艺术团招生(特殊类型招生)

- 注意:根据教育部最新政策,从2025年起,高水平艺术团招生将不再从高校招生环节选拔,而是进入中学阶段进行培养,对于2025年及以后高考的学生,这条路径基本已经关闭。绝大多数音乐生应专注于路径一。

关键步骤:详细流程分解

第一步:自我定位与信息搜集(高二暑假前)

这是所有准备工作的基础,决定了你后续所有努力的方向。

-

明确目标:

- 专业方向:你想考哪个专业?是声乐(美声、民族、通俗)、器乐(钢琴、小提琴、古筝等)、作曲、音乐学还是音乐教育?

- 目标院校:查询你想报考的院校,了解它们是承认省统考还是需要参加校考,往年的录取分数线、招生简章、考试内容等。

-

搜集信息:

- 省教育考试院官网:查询本省当年的艺术类招生政策、统考报名时间、地点、内容、时间表。

- 目标院校招生网:这是最权威的信息来源,务必仔细阅读目标院校发布的《招生简章》,上面会写明:

- 报考条件(年龄、学历、专业要求等)

- 招生专业和计划人数

- 校考报名时间、方式(线上或线下)

- 校考考试科目、内容、形式(主项、副项、视唱练耳、乐理等)

- 录取原则(是按专业排名、文化过线按专业分录取,还是综合分录取)

第二步:专业备考(高二暑假 - 高三上学期)

这是决定你能否拿到合格证的核心环节。

(图片来源网络,侵删)

-

专业学习:

- 找好老师:一位优秀的专业老师至关重要,他能帮你规划学习方向、纠正技术问题、指导考试曲目。

- 系统训练:针对主专业(声乐/器乐)、副专业(部分院校要求)、视唱练耳、乐理进行系统、高强度的训练。

- 曲目准备:根据目标院校的要求,精心准备考试曲目,通常需要准备2-3首不同风格的作品,并确保技术稳定、表现力强。

-

报名参加考试:

- 省统考报名:通常在高三上学期末(11月-12月)进行,报名方式一般是网上报名,与普通高考报名同步或单独进行,具体时间以本省教育考试院通知为准。

- 校考报名:时间在省统考之后(12月 - 次年3月),报名方式通常是网上报名和缴费,部分院校可能需要现场确认。注意校考报名的截止日期,千万不要错过!

第三步:参加专业考试(高三上学期末 - 次年3月)

- 参加省统考:按照本省规定的时间和地点参加考试,认真对待,因为这是你参加校考和填报志愿的基础。

- 参加校考:根据校考院校的时间安排,奔赴各地考点参加考试,注意:

- 行程规划:合理安排考试顺序,避免时间冲突。

- 证件准备:身份证、准考证、艺术报考证等必须带齐。

- 心态调整:校考竞争激烈,保持良好心态,发挥出自己的真实水平。

第四步:文化课冲刺(次年3月 - 6月)

拿到专业合格证后,文化课就成了决定你最终命运的关键。

- 了解录取规则:不同院校的录取规则差异很大,常见的有:

- 专业排名:文化课过线后,按专业成绩从高到低录取。

- 文化排名:专业课过线后,按文化课成绩从高到低录取(较少见)。

- 综合分:将专业分和文化分按一定比例相加,从高到低录取,综合分 = (专业分 × 70%) + (文化分 × 30%)。

- 全力备考:艺术生文化课基础可能相对薄弱,所以要尽早回归课本,制定详细的学习计划,主攻基础知识点,争取在高考中取得理想成绩。

第五步:高考报名与志愿填报(次年6月)

- 高考报名:通常在高三上学期(与艺术类统考报名同期)完成,在报名时,一定要选择“艺术类”或“艺术文/理”的报考类别,并选择相应的专业类别(如“音乐类”)。

- 参加全国统一高考:与普通考生一样,在6月7、8日参加文化课考试。

- 填报高考志愿:这是最后也是最关键的一步。

- 时间:高考成绩公布后,通常在6月底到7月初。

- 依据:

- 你的高考文化课成绩。

- 你的省统考成绩(用于承认统考的院校)。

- 你获得的校考合格证(用于要求校考的院校)。

- 策略:

- 冲一冲:填报1-2所顶尖的、有校考合格证的院校。

- 稳一稳:填报2-3所与自己专业和文化课成绩匹配度高的院校。

- 保一保:填报1-2所录取概率较大的院校,确保有学上。

- 注意事项:一定要仔细阅读招生目录,确认每个院校的录取规则和专业代码,避免填错。

重要提醒

- 时间节点:艺术生的时间线非常紧张,每个环节都有严格的截止日期。务必将所有重要日期(统考、校考、高考、查分、报志愿)标记在日历上,并提前准备。

- 官方信息为准:所有政策、报名方式、考试安排都以本省教育考试院和目标院校招生网发布的官方信息为准,不要轻信非官方渠道的小道消息。

- 保持沟通:多与你的专业老师、文化课老师和已经考上的学长学姐交流,获取第一手经验。

- 劳逸结合:专业备考和文化课学习压力都很大,注意身体和心理健康,保证充足的睡眠。

音乐艺术生的高考是一场“专业+文化”的双重战役。专业是敲门砖,文化是定心丸,只要你规划清晰,准备充分,心态稳定,就一定能顺利考入理想的大学!祝你成功!

标签: 音乐艺术生高考报名流程步骤 艺术生高考报名流程详解 音乐生高考报名流程指南

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。