2025年的信息已经非常陈旧,每年的校考安排都会有很大变动,这份时间表的主要价值在于帮助您了解校考的宏观时间规律、备考策略和查询信息的方法,以便您更好地规划和准备当前或未来的校考。

(图片来源网络,侵删)

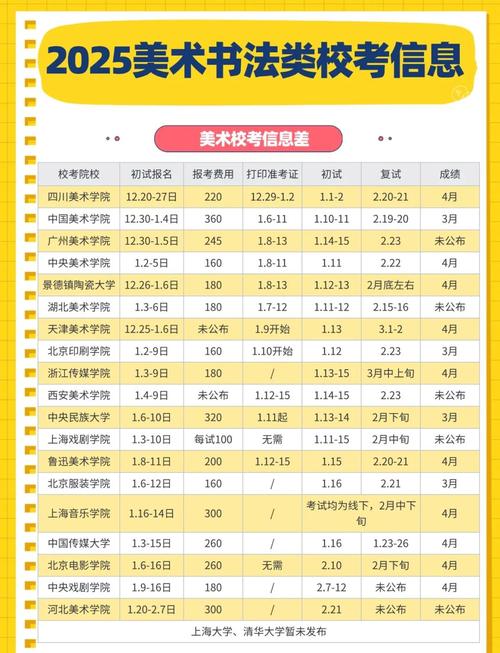

2025年美术校考时间总览

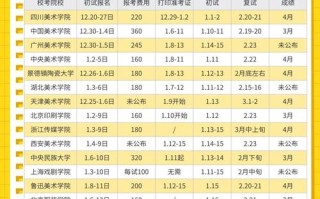

2025年的美术校考主要集中在2025年1月下旬至3月上旬之间,顶尖院校的考试时间相对较早,而一些综合性大学和地方院校的考试时间则稍晚。

以下是2025年部分代表性院校的校考时间表,按时间顺序排列,供您参考:

| 序号 | 院校名称 | 所在省份 | 报名时间 | 考试时间 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 清华大学美术学院 | 北京 | 12.28 - 2025.1.8 | 2.27 - 2.28 | 全国顶尖美院,考试时间较早 |

| 2 | 中央美术学院 | 北京 | 1.11 - 1.22 | 3.5 - 3.8 | 另有线上初试,现场复试 |

| 3 | 中国美术学院 | 浙江 | 1.11 - 1.22 | 2.27 - 3.6 | 考试周期长,分不同考点 |

| 4 | 广州美术学院 | 广东 | 1.15 - 1.25 | 2.23 - 2.25 | 南方重要美院 |

| 5 | 四川美术学院 | 重庆 | 1.15 - 1.25 | 2.20 - 2.24 | 西部地区核心美院 |

| 6 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 1.18 - 1.28 | 2.27 - 2.29 | 东北地区重要美院 |

| 7 | 湖北美术学院 | 湖北 | 1.18 - 1.28 | 2.20 - 2.24 | 中部地区重要美院 |

| 8 | 天津美术学院 | 天津 | 1.18 - 1.28 | 2.27 - 2.29 | |

| 9 | 西安美术学院 | 陕西 | 1.18 - 1.28 | 2.27 - 2.29 | 西北地区重要美院 |

| 10 | 北京服装学院 | 北京 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | 设计类特色院校 |

| 11 | 东华大学 | 上海 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | 211工程大学,设计强校 |

| 12 | 江南大学 | 江苏 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | 211工程大学,设计强校 |

| 13 | 北京电影学院 | 北京 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | 影视艺术类顶尖院校 |

| 14 | 中国传媒大学 | 北京 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | 传媒艺术类强校 |

| 15 | 上海大学 | 上海 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | 211工程大学,上海综合性强校 |

| 16 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 上海 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | 独立学院,考试时间与上海大学相近 |

| 17 | 北京印刷学院 | 北京 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | |

| 18 | 浙江理工大学 | 浙江 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | |

| 19 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | |

| 20 | 南京艺术学院 | 江苏 | 1.20 - 1.30 | 2.27 - 2.29 | 综合性艺术院校,影响力大 |

2025年校考重要时间节点规律分析

从上表可以看出,2025年的校考时间非常有规律,这对于考生规划行程至关重要:

-

报名时间窗口高度集中:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 绝大多数院校的报名时间为2025年1月18日 - 1月30日之间,这个时间段被称为“校考报名黄金周”。

- 考生需要在这段时间内,密切关注目标院校的招生简章,完成网上报名和缴费。

-

考试时间相对集中:

- 2月下旬至3月上旬是考试最密集的时期,尤其是2月27日、28日,是“考试高峰日”,一天内可能有多个学校的考试时间冲突。

- 顶尖美院(央美、清美、国美)的考试时间通常安排在2月底至3月初,拉开了校考的序幕。

-

地域性特点明显:

- 同一地区的学校,为了方便考生,往往会将考试时间安排得比较接近,北京的多所院校(清美、北服、北印、北电等)时间非常接近,上海、杭州、重庆等地的院校也是如此。

- 这使得考生可以“组团”去一个城市考试,节省时间和交通成本。

给未来考生的备考与规划建议

虽然2025年的数据已经过时,但其背后的规律和策略至今仍然适用。

信息搜集是第一要务

- 官方渠道:务必以各大学本科招生网发布的《招生简章》为准,不要轻信非官方的预测或总结。

- 关注关键信息:报名时间、方式(网上/现场)、考试科目、内容、分值、录取规则、专业限制、考点设置等。

- 善用工具:可以关注一些艺考资讯类App、微信公众号或网站,它们通常会整理各大院校的招生简章,方便对比。

科学规划报考策略

- 梯队划分:根据自己的专业水平和目标,将报考院校分为“冲刺”、“稳妥”、“保底”三个层次。

- 时间冲突处理:当心仪的学校考试时间冲突时,必须做出取舍,可以参考以下几点:

- 优先级:谁的录取规则对你更有利?谁的学校层次更高?

- 地域:选择考点城市,减少奔波。

- :谁的考试科目是你的强项?

- 行程规划:提前预订往返车票、住宿,规划好考点之间的交通路线,避免手忙脚乱。

专业与文化课两手抓

- 校考期间:重心在校考,但每天也要保证一定的文化课学习时间,防止考完后“捡不起来”。

- 校考结束后:立刻、马上、全力以赴投入到文化课复习中,近年来,艺术生文化课要求逐年提高,文化课成绩在最终录取中的权重越来越大。

考试注意事项

- 证件齐全:身份证、准考证是入场券,务必保管好。

- 工具准备:画板、画笔、颜料、画板、水桶等工具要提前准备好,并检查是否齐全。

- 心态稳定:校考是持久战,保持平常心,发挥出自己的真实水平最重要,一场考完,无论好坏,都不要影响下一场的心态。

如何查询最新的校考信息?

对于准备参加未来校考的同学,请通过以下方式获取最新、最准确的信息:

(图片来源网络,侵删)

- 目标院校本科招生网:这是最权威的渠道。

- 本省教育考试院官网:会发布省级统考信息和部分校考安排。

- 艺考培训机构的官方平台:他们通常会做信息整理,但需自行甄别。

- 官方微信公众号:关注心仪大学的招生办官方公众号,信息推送及时。

希望这份回顾性的时间表和分析能对您有所帮助!祝您备考顺利,金榜题名!

标签: 2025美术校考时间公布 2025美术校考报名时间 2025美术校考考试时间

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。