什么是保定高三联考?

保定高三联考,全称通常是“保定市高三第一次模拟考试”、“保定市高三第二次模拟考试”等,它是由保定市教育局教研室或保定市教育考试院牵头,组织全市(或包括周边部分县市)高三学生统一参加的大型模拟考试。

(图片来源网络,侵删)

- 性质:诊断性考试和适应性考试,它的主要目的不是排名,而是通过模拟真实高考的环境、题型和难度,帮助学生和老师发现问题、调整策略。

- 时间节点:

- 一模:通常安排在高三上学期期末(1月底或2月初),此时一轮复习刚刚结束,一模是对第一轮复习成果的全面检验。

- 二模:通常安排在高三下学期(4月中下旬),此时二轮复习正在进行或刚刚结束,二模是对综合能力和应试技巧的检验,是高考前最重要的“风向标”。

- 三模:有些地区还会有三模,时间在5月中下旬,距离高考很近,主要是为了保持考试状态和进行最后的查漏补缺。

为什么保定高三联考如此重要?

对于2025届的考生来说,这次联考的重要性不言而喻,主要体现在以下几个方面:

- 权威的“风向标”:保定作为河北省的教育大市,其模拟考试的命题质量、题型风格和难度都非常贴近当年的高考,尤其是“一模”和“二模”,其命题方向和重点往往能预示当年高考的命题趋势,被师生们戏称为“高考预测卷”。

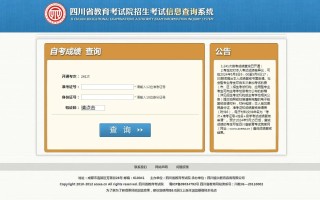

- 精准的“体检报告”:通过联考成绩,学生可以清晰地了解自己在全市范围内的定位,明确自己的优势科目和薄弱环节,对于老师来说,可以分析班级和年级的整体情况,从而在后续的复习中更有针对性地进行指导。

- 实战化的“演练场”:联考严格按照高考的时间、流程和规则进行,长时间的答题、严格的考场纪律、紧张的氛围,都能帮助学生提前适应高考节奏,锻炼心理素质,克服“考场综合症”。

- 志愿填报的“参考依据”:虽然联考成绩不完全等同于高考成绩,但其分数和排名是考生和家长在高考后填报志愿时非常重要的参考数据,根据联考在全市的排名,可以大致估算出自己能上哪个批次、哪些大学,为后续的志愿选择提供方向。

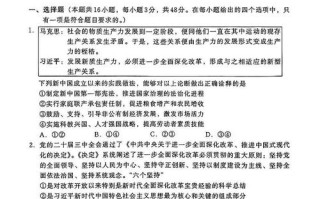

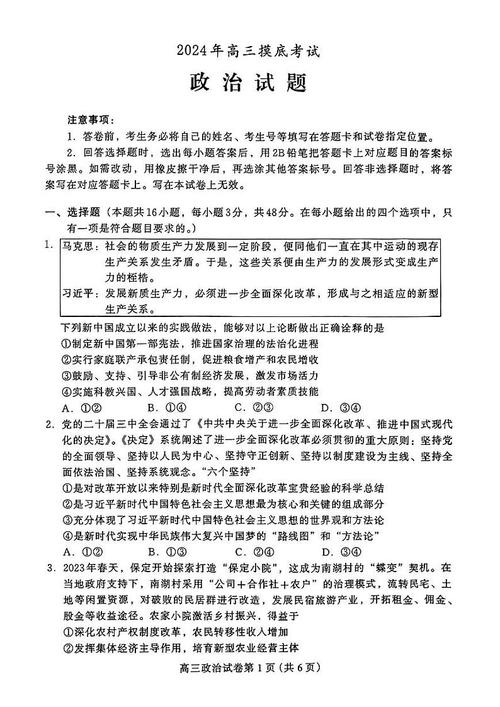

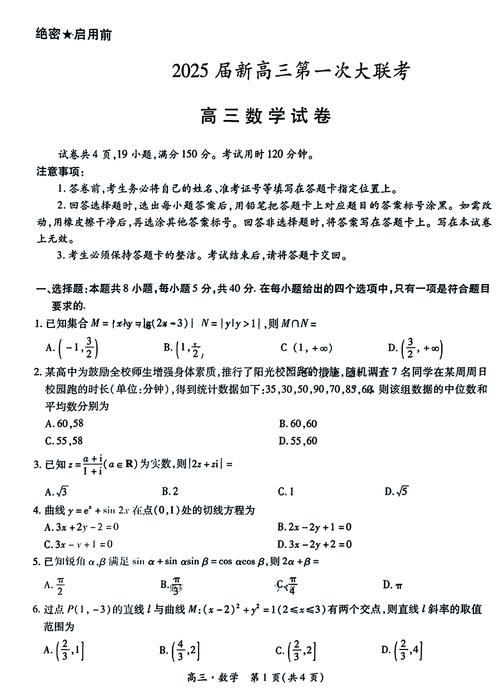

2025届保定联考的主要科目和形式

2025年河北省使用的是全国乙卷(全国II卷),保定联考的命题和形式也与此高度一致。

- 考试科目:

- 文科:语文、数学(文)、外语(含听力)、文科综合(政治、历史、地理)

- 理科:语文、数学(理)、外语(含听力)、理科综合(物理、化学、生物)

- 考试形式:

- 总分:与高考一致,满分750分。

- 时间:各科考试时长与高考完全相同。

- 命题风格:注重考察学生的基础知识、综合运用能力和创新思维,特别是文综/理综,强调学科内和学科间的知识整合。

如何有效利用保定联考?

对于2025届的考生来说,参加联考只是第一步,更重要的是考后的分析和总结。

-

考后“复盘”,而非只看分数:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 分析错题:建立错题本,不仅要抄录题目和正确答案,更要分析错误原因——是知识点遗忘?是审题不清?是计算失误?还是解题思路错误?

- 总结知识漏洞:根据错题,回归课本和复习资料,将相关的知识点重新梳理一遍,形成知识网络。

- 规范答题:检查自己的答题步骤、书写格式、卷面是否整洁,高考中,规范答题是获取高分的重要保障。

-

科学定位,调整策略:

- 横向对比:了解自己在班级、年级的排名,判断自己的竞争力。

- 纵向分析:与自己之前的考试成绩对比,是进步还是退步?分析进步或退步的原因。

- 调整复习计划:根据分析结果,动态调整后续的复习重点,如果数学解析几何部分失分严重,就需要投入更多时间专项突破。

-

调整心态,积极备战:

- 一模考砸了怎么办?:一模“考砸”反而是好事!它让你在高考前发现了问题,还有充足的时间去弥补,不要灰心,把它当成一次宝贵的预警。

- 一模考好了怎么办?:切忌骄傲自满,高考是最终的目标,一时的领先不代表最终的胜利,要总结经验,保持优势,同时寻找可以提升的空间。

2025届保定高三联考是整个高考备考周期中的关键节点,它不仅仅是一次考试,更是一次全面的诊断、演练和定位,对于当年的考生而言,认真对待每一次联考,深入分析考后结果,并据此调整复习策略和心理状态,是最终在高考中取得理想成绩的必经之路。

希望这份详细的解读能帮助你更好地理解2025届保定高三联考的意义和价值。

(图片来源网络,侵删)

标签: 2025保定高三联考难度分析 保定高三联考2025备考重点

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。