这是一个非常经典且重要的问题,每年都有无数高中生和家长为此纠结。艺考和文化课没有绝对的“好”与“坏”,它们是两条通往大学的路径,各有其特点、挑战和优势。

(图片来源网络,侵删)

选择哪条路,取决于你的个人情况、兴趣、天赋和家庭条件,下面我将从多个维度为你详细剖析,帮助你做出最适合自己的选择。

核心区别:一张图看懂

| 维度 | 艺考 (艺术类高考) | 文化课 (普通高考) |

|---|---|---|

| 专业 + 文化 1. 专业考试:美术、音乐、舞蹈、编导、播音主持、表演等,需提前参加校考或省统考。 2. 文化考试:与普通高考一样,考语数外+文综/理综。 |

纯文化 只参加全国统一的文化课高考,科目为语数外+文综/理综。 |

|

| 录取标准 | 文化分 + 专业分 按不同院校和专业的公式计算综合分,(文化分×30%)+(专业分×70%),通常对专业分要求较高,文化分是“门槛”。 |

纯文化分 以高考总分作为唯一录取依据,分数越高,选择学校越好。 |

| 优势 | 文化课要求相对较低:顶尖艺术院校的文化线远低于985/211高校。 2. 升学路径更多元:除了艺术院校,很多综合类大学也开设艺术专业。 3. 发挥兴趣特长:将爱好转化为专业,学习动力更强。 |

选择范围最广:所有大学、所有专业(除特殊要求外)都向你开放。 2. 专业基础扎实:系统学习文化知识,为大学深造打下坚实基础。 3. 社会认可度高:传统意义上的“正途”,就业选择面更宽。 |

| 挑战/劣势 | 时间和金钱成本高:专业课集训费用昂贵(数万至数十万),且占用大量学习文化课的时间。 2. 不确定性大:艺考竞争激烈,对专业天赋和临场发挥要求极高,一招失误可能前功尽弃。 3. 专业选择受限:未来基本只能在艺术领域发展。 |

竞争极其激烈:考生人数多,一分压倒千军万马,高分段竞争尤为残酷。 2. 对文化课能力要求高:需要持续、稳定的学习能力和刻苦精神。 3. 对偏科学生不友好:一旦某一科严重拖后腿,总分很难提高。 |

| 适合人群 | 有浓厚兴趣和天赋:真心热爱艺术,并在某一领域有扎实基础或潜力。 2. 文化课成绩中等偏下:通过文化课考上好大学希望不大,但专业能力强。 3. 家庭经济条件允许:能够承担专业课培训的高昂费用。 4. 抗压能力强,目标明确。 |

文化课成绩优异或稳定:各科均衡发展,有冲击顶尖大学的潜力。 2. 对艺术无感或天赋一般:不打算将艺术作为未来职业。 3. 学习习惯好,自律性强。 4. 希望未来职业选择更广泛。 |

如何做出选择?问自己这几个问题

在做决定前,请务必冷静、客观地回答以下问题:

兴趣和天赋是前提

- 你真的热爱艺术吗? 是一时兴起,还是愿意为之付出大量时间和汗水,甚至忍受枯燥的重复练习?

- 你有天赋吗? 画得像、唱得准只是基础,你是否具备比别人更强的感受力、表现力和创造力?可以找专业老师评估一下。

- 没有热爱和天赋,艺考会非常痛苦。 它不是“捷径”,而是一条更艰难、更烧钱的“曲线救国”之路,如果只是为了逃避文化课,大概率会失败。

文化课成绩是现实基础

- 你的文化课成绩处于什么水平? 是400分以下,还是500分以上?

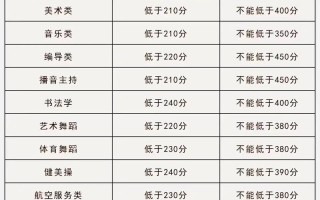

- 如果你选择艺考,你的文化课底线是多少? 了解目标院校近几年的录取分数线,给自己设定一个“保底”和“冲刺”的文化目标,美术类对文化课要求最低,音乐、舞蹈、编导类次之,播音表演类要求相对较高。

- 艺考不是免死金牌。 文化课是门槛,现在很多院校都提高了文化课要求,专业再好,文化课过不了线也是白搭。

家庭经济条件是重要保障

- 家庭能承担多少费用? 专业课培训、画材/乐器、考试报名费、差旅食宿……艺考是一条“烧钱”路,从高二开始的集训,花费几万到十几万都很正常,请务必与家人坦诚沟通,确保他们有能力支持你完成这条路。

个人性格和抗压能力

- 你是一个能承受压力的人吗? 艺考需要同时准备两场大考,精神压力巨大,专业课的成败往往只看一两次表现,临场发挥和心理素质至关重要。

- 你是否有清晰的规划和执行力? 能否在专业课集训期间,每天挤出时间学习文化课?能否在艺考结束后,迅速切换回文化课冲刺模式?

两种选择的未来路径

选择艺考,你的未来可能是:

- 成为艺术家:画家、音乐家、舞蹈家、演员等。

- 从事相关行业:设计师、建筑师、摄影师、导演、编剧、教师、艺术策展人、节目主持人、配音演员、新媒体运营等。

- 优势:职业与兴趣结合,工作成就感可能更高。

- 劣势:就业面相对较窄,初期收入不稳定,需要很强的个人能力和机遇。

选择文化课,你的未来可能是:

- 进入任何专业领域:金融、法律、医学、计算机、教育、管理等,选择面极广。

- 优势:就业选择多,社会通用性强,职业发展路径清晰稳定。

- 劣势:如果所学专业并非兴趣所在,可能会感到乏味和迷茫。

总结与建议

- 不要把艺考当成“捷径”:它是一条充满挑战、需要天赋、金钱和汗水铺就的路,它降低了文化课的“分数门槛”,但提高了对“综合能力”的要求。

- 文化课永远是根本:无论选择哪条路,文化课都是基础,即使是艺考生,也要尽最大努力学好文化课,这决定了你最终能走多远。

- 寻求专业意见:和你的文化课老师、专业课老师、已经经历过艺考的学长学姐深入聊一聊,听听他们的真实经历和建议。

- 做出选择,就全力以赴:一旦决定,就不要摇摆不定,艺考生要平衡好专业和文化,文化课考生则要心无旁骛,全力冲刺。

给你一个决策框架:

- 如果你有艺术天赋 + 真心热爱 + 文化课中等偏下 + 家庭条件允许 -> 大胆选择艺考,这可能是你进入好大学的最佳机会。

- 如果你文化课成绩优异 + 学习能力强 + 对未来规划清晰 + 对艺术无感 -> 坚定走文化课,争取考上理想的综合性大学。

- 如果你文化课中等,对艺术也有一点兴趣,但天赋和家庭条件一般 -> 谨慎选择,可以考虑“文化课为主,艺术为辅”,或者通过其他特长(如体育、科技竞赛)来增加竞争力,艺考这条路,不适合“半吊子”。

希望这份详细的分析能帮助你拨开迷雾,看清前方的道路,做出不后悔的选择!祝你成功!

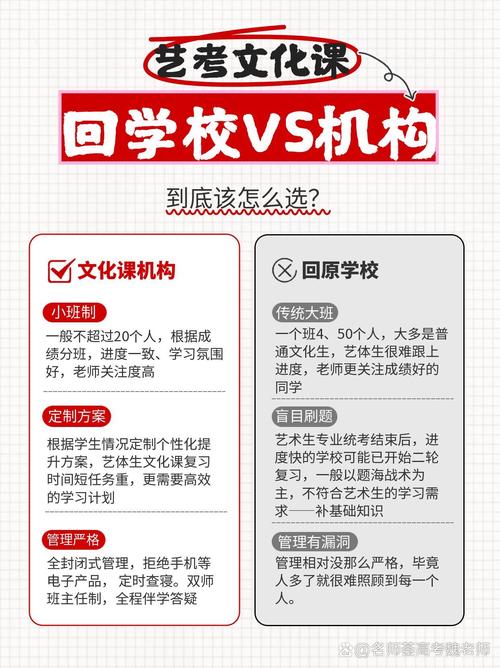

(图片来源网络,侵删)

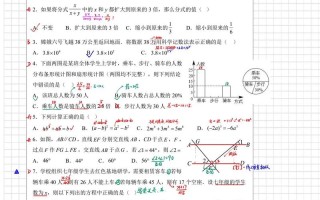

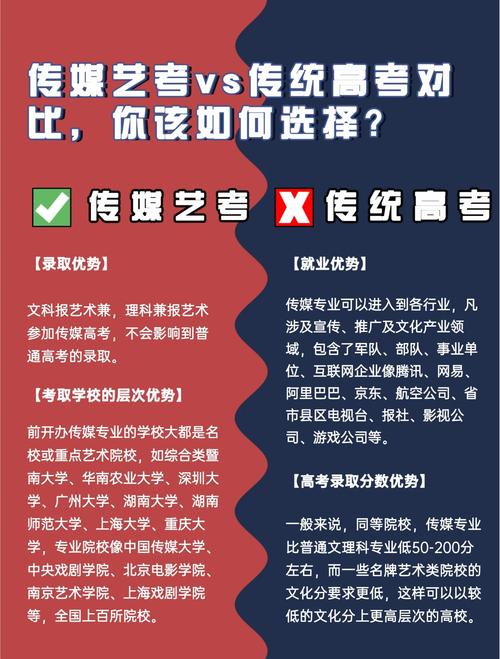

(图片来源网络,侵删)

标签: 艺考文化课兼顾方法 艺生大学专业选择攻略 艺考后文化课冲刺技巧

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。