总体概述

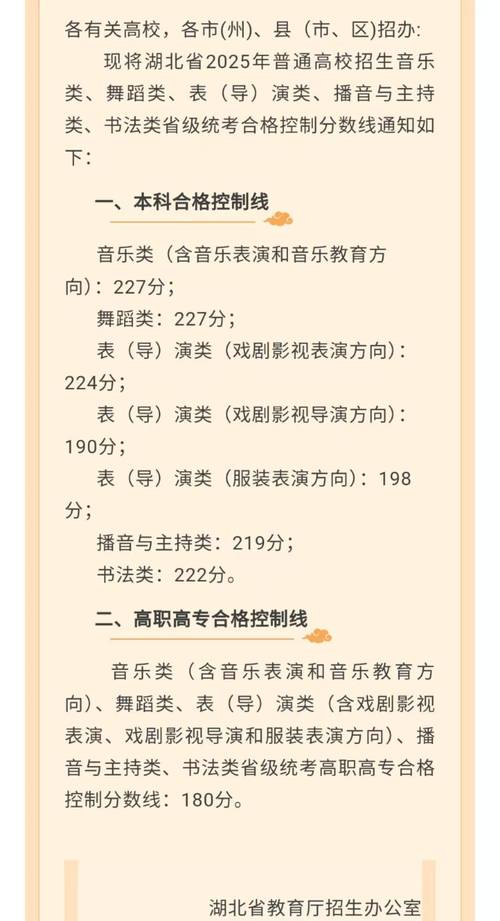

2025年湖北省音乐统考(通常称为“音乐联考”)由湖北省教育考试院统一组织,是湖北省内所有报考音乐类专业的考生(包括音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论等)必须参加的省级专业考试,考试成绩是省内高校和省外部分高校录取音乐类专业考生的主要依据。

(图片来源网络,侵删)

考试科目与分值

2025年的考试科目分为 专业主科 和 视唱练耳 两大部分,总分 300分,具体构成如下:

| 考试类别 | 考试科目 | 分值 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 专业主科 | 声乐 或 器乐 | 210分 | 考生二选一,不可兼报,这是考试的核心部分。 |

| 基础科目 | 视唱练耳 | 90分 | 所有考生必考,包含听音和视唱两部分。 |

各科目详细考试内容与要求

专业主科 (210分)

考生根据自己的专业特长,在 声乐 或 器乐 中选择一项作为主科进行考试。

A. 声乐 (210分)

- 考试形式: 现场演唱,钢琴伴奏(考生可自带伴奏,也可使用考场提供的钢琴伴奏)。

- 演唱 两首 歌曲。

- 曲目要求:

- 一首必须是中国歌曲(可以是创作歌曲、民歌或歌剧选段)。

- 另一首必须是外国歌曲(原文演唱,可以是艺术歌曲、歌剧咏叹调等)。

- 曲目来源: 曲目需在《湖北省2025年音乐统考声乐考试曲目范围》内选择,这份曲目范围非常具体,列出了几十首中外经典歌曲,考生必须从中选择,不可超范围。

- 曲目要求:

- 评分标准:

- 嗓音条件 (40%): 音色、音域、音质。

- 演唱方法 (40%): 呼吸、共鸣、咬字吐字、音准、节奏。

- 音乐表现力 (20%): 对歌曲的理解、情感表达、舞台形象。

B. 器乐 (210分)

(图片来源网络,侵删)

- 考试形式: 现场演奏。

- 乐器范围: 钢琴、小提琴、大提琴、长笛、单簧管、萨克斯管、小号、圆号、长号、琵琶、古筝、扬琴、二胡、竹笛、笙、中阮、民族打击乐等,考生需提前在报名时确定考试乐器。

- 演奏 两首 不同风格的乐曲。

- 曲目要求:

- 一首必须是练习曲(或相当于练习曲性质的乐曲)。

- 另一首必须是乐曲(可以是中外经典作品)。

- 曲目来源: 同声乐,有《湖北省2025年音乐统考器乐考试曲目范围》,考生需按规定选择。

- 曲目要求:

- 评分标准:

- 演奏方法 (40%): 姿态、手型、指法、弓法(弦乐)、口型(管乐)、技巧运用。

- 音乐表现力 (40%): 音准、节奏、力度、速度、音色、对乐曲的理解和处理。

- 完整性 (20%): 乐曲的连贯性和完整性。

视唱练耳 (90分)

这是所有考生的必考基础科目,旨在考察考生的音乐听辨和读谱能力。

-

A. 听音部分 (60分)

- 模唱: 单音、音程(旋律音程和和声音程)、和弦(三和弦及其转位)。

- 听辨:

- 旋律音程: 判断音程性质(大二、小三、纯五等)。

- 和声音程: 判断音程性质。

- 和弦: 判断和弦性质(大三、小三、减三等)。

- 节奏: 听辨2/4、3/4、4/4拍的基本节奏型。

- 旋律: 听辨单声部旋律(通常为8小节以内,包含变化音)。

-

B. 视唱部分 (30分)

- 形式: 现场看谱,无伴奏视唱。

- 一条8小节左右的旋律,调性通常为 C大调、a小调、G大调、e小调、F大调、d小调,节奏为常见的2/4、3/4、4/4拍。

- 评分标准: 音准、节奏、流畅性、完整性。

重要时间节点 (参考)

- 报名时间: 2025年12月左右。

- 考试时间: 2025年1月中旬,具体日期为2025年1月13日至14日。

- 1月13日:视唱练耳考试。

- 1月14日:专业主科(声乐/器乐)考试。

- 成绩公布: 2025年2月下旬左右。

改革特点与影响

2025年的湖北省音乐统考有几个显著的特点,对考生备考策略影响很大:

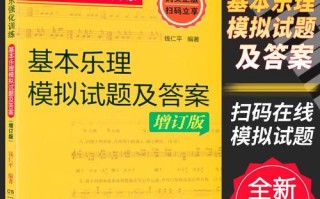

(图片来源网络,侵删)

- 曲目范围规定严格: 这是最重要的一点,考试大纲明确规定了声乐和器乐的曲目范围,考生必须从中选择,这改变了以往可以自由选择曲目的模式,对考生的准备方向起到了“指挥棒”的作用,要求考生对规定曲目有非常精深的准备。

- 分值结构清晰: 主科210分,基础科目90分,主科权重高达70%,这明确告诉考生,专业主科是决定成败的关键,必须在主科上投入最多的时间和精力。

- 考试流程规范: 考试时间安排紧凑,流程清晰,考生需提前到达考点,熟悉环境,调整好状态。

- 对基础能力要求提升: 视唱练耳占90分,比重不容小觑,虽然分值低于主科,但它是学好音乐的基础,也是拉开差距的重要环节,很多专业技巧很好的考生,往往因为视唱练耳成绩不理想而影响总分。

给未来考生的备考建议

回顾2025年的考试,可以为今天的考生提供以下启示:

- 紧扣大纲: 无论考试大纲如何微调,“紧扣官方发布的考试大纲和曲目范围” 是备考的第一原则,千万不要想当然地选择超纲曲目。

- 主科为王: 确保主科(声乐或器乐)有两首准备充分、能完美展现自己最高水平的曲目,深度比广度更重要。

- 狠抓基础: 视唱练耳不能临时抱佛脚,需要长期、系统地训练,每天坚持听音、视唱,形成肌肉记忆和乐感。

- 选择专业指导: 找一位经验丰富的专业老师进行指导至关重要,老师可以帮助你选择合适的曲目、纠正技术问题、提升音乐表现力,并提供模拟考试的经验。

- 心态稳定: 统考是大型考试,对心理素质是极大的考验,平时多进行模拟演练,适应考试氛围,才能在考场上正常甚至超常发挥。

希望这份详细的总结能帮助你全面了解2025年湖北省音乐统考的情况。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。