根据历年各省的安排情况,2025年的美术联考时间主要集中在2025年12月下旬至2025年1月上旬这个时间段。

(图片来源网络,侵删)

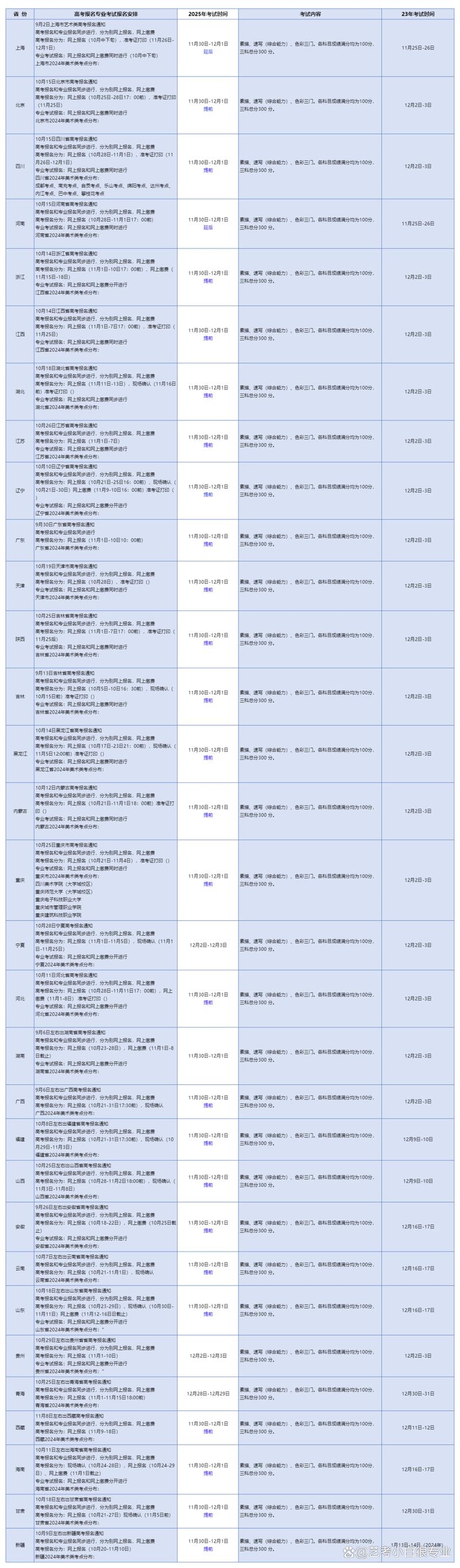

以下是一些主要省份在2025年的美术联考具体时间,供您参考:

核心时间节点(大部分省份)

- 考试时间: 大部分省份集中在 2025年12月22日 左右开始。

- 成绩公布: 一般在考试结束后1个月左右公布,即 2025年1月中下旬至2月上旬。

部分省份2025年美术联考具体时间

| 省份 | 考试时间 | 备注 |

|---|---|---|

| 北京市 | 2025年12月14日、15日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 上海市 | 2025年12月8日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 天津市 | 2025年12月15日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 重庆市 | 2025年12月7日、8日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 广东省 | 2025年12月1日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 江苏省 | 2025年12月7日、8日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 浙江省 | 2025年12月15日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 山东省 | 2025年12月15日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 河南省 | 2025年1月7日、8日 | 相对较晚,考试在2025年初。 |

| 河北省 | 2025年12月14日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 湖南省 | 2025年12月15日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 湖北省 | 2025年12月28日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 四川省 | 2025年12月28日、29日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 辽宁省 | 2025年12月7日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 吉林省 | 2025年12月7日、8日 | 考素描、色彩、速写。 |

| 黑龙江省 | 2025年1月4日、5日 | 相对较晚,考试在2025年初。 |

| 安徽省 | 2025年12月1日 | 考素描、色彩、速写。 |

总结与说明

- 省级统考:美术联考是省级的统一招生考试,其目的是为了对美术类专业考生进行专业基础测试,是考生报考本省及外省院校美术类专业的基本资格门槛。

- 时间差异:从上表可以看出,不同省份的考试时间差异较大,最早的是广东省(12月1日),最晚的省份会延续到1月中旬,如河南省(1月7日)和黑龙江省(1月4日)。

- 考试科目:绝大多数省份的考试科目都是固定的“素描、色彩、速写”三门,但具体考试时长、纸张尺寸、题目要求等各省略有不同。

- 如何查询准确信息:对于2025年的考生来说,最权威的信息来源是本省的教育考试院官网或招生考试信息网,通常在每年的9月至11月,各省会陆续发布当年的艺术类专业招生考试工作通知,其中会明确规定联考的具体时间、地点、科目和报名方式。

如果您需要查询其他省份的具体信息,可以告诉我省份名称,我可以帮您查找更详细的资料。

(图片来源网络,侵删)

标签: 2025美术联考时间安排 2025美术联考考试时间 2025美术联考具体日期

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。