独立音乐院校 (本科及以上)

这是最纯粹、最顶尖的音乐学府,专门培养高水平的音乐专业人才。

星海音乐学院

这是广州乃至华南地区最顶尖、最权威的音乐专业院校,也是中国九大音乐学院之一,对于想走专业音乐道路的学生来说,这是首选目标。

- 学校性质:公办全日制高等音乐专业院校

- 学历层次:本科、硕士、博士

- 优势专业:

- 音乐表演类:钢琴、声乐(美声、民族)、管弦乐器、中国乐器等都是传统强项。

- 音乐学类:音乐学、音乐教育、作曲与作曲技术理论、录音艺术等实力雄厚。

- 新兴专业:流行音乐、艺术管理、舞蹈学、现代器乐等专业也发展迅速,紧跟时代潮流。

- 地理位置:有两个校区,大学城校区(番禺区)是主校区,设施最齐全;沙河校区(越秀区)相对较小,部分专业和研究生院在此。

- 备注:考星海音乐学院的竞争非常激烈,需要有非常扎实的专业功底。

综合类大学的音乐院系

这些大学是综合性大学,但其下属的音乐学院或音乐系同样拥有很高的教学水平和学术地位,适合既想学音乐,又希望获得综合性大学氛围的学生。

华南师范大学音乐学院

华南师范大学是广东省的顶尖师范类大学,其音乐学院是华南地区重要的音乐教育基地。

- 学校性质:公办全日制综合性大学(211工程)

- 学历层次:本科、硕士

- 优势专业:

- 音乐学(师范类):这是其王牌专业,培养中小学音乐教师,就业渠道稳定。

- 音乐表演:同样有很强的实力,师资力量强大。

- 舞蹈学:也是其优势专业之一。

- 特点:学术氛围浓厚,注重理论与实践结合,毕业生在教育领域认可度非常高。

广州大学音乐舞蹈学院

广州大学是广州市属的重点综合性大学,其音乐舞蹈学院发展迅速,是广州地区重要的音乐人才培养基地。

- 学校性质:公办全日制综合性大学

- 学历层次:本科、硕士

- 优势专业:

- 音乐表演:管弦乐、声乐、钢琴等方向都有不俗的实力。

- 音乐学:包括音乐教育和理论研究方向。

- 舞蹈编导:是学院的特色专业之一。

- 特点:与广州市的文化艺术联系紧密,实践机会较多,发展潜力大。

中山大学艺术学院

中山大学是顶尖的综合性研究型大学(985工程),其艺术学院虽然相对年轻,但起点高,资源丰富。

- 学校性质:公办全日制综合性大学(985工程)

- 学历层次:本科、硕士

- 优势专业:

- 更偏向于艺术学理论、音乐学(研究型),对学生的文化课和理论素养要求极高。

- 也设有音乐表演专业,但招生规模相对较小,门槛很高。

- 特点:平台极高,学术氛围纯粹,适合有志于音乐理论研究或希望获得顶尖大学文凭的学生。

高等职业院校 (专科)

这些学校提供三年制专科教育,更侧重于技能培养和实践应用,毕业后可以直接就业或通过“专升本”继续深造。

广东文艺职业学院

这是广东省内最著名的高等艺术职业院校之一,其音乐舞蹈学院开设了多个实用型音乐专业。

- 学校性质:公办全日制高等职业院校

- 学历层次:专科

- 优势专业:

- 现代流行音乐:包括流行演唱、吉他、贝斯、爵士鼓等,非常贴近市场需求。

- 音乐表演:涵盖民族、美声、器乐等方向。

- 音乐制作:培养录音、混音、编曲等实用技术人才。

- 艺术教育:培养基层的艺术教育工作者。

- 特点:实践性强,与行业联系紧密,学生就业率高。

广州城市职业学院

这所学院的创意与设计学院也设有音乐相关专科专业。

- 学校性质:公办全日制高等职业院校

- 学历层次:专科

- 优势专业:

- 音乐表演、音乐制作等。

- 特点:注重与城市文化建设相结合,为地方培养应用型音乐人才。

国际合作办学机构

这类机构引进国外优质教育资源,提供独特的音乐教育体验。

**广州莱佛士音乐学院

这是一所由中新两国政府合作建立的高等音乐学府,采用全英文教学。

- 学校性质:中外合作办学

- 学历层次:本科、硕士

- 优势专业:

- 提供与欧美同步的音乐表演、音乐管理、音乐制作等专业课程。

- 师资多来自国际,有丰富的国际交流和学习机会。

- 特点:国际化程度高,语言环境好,适合有出国深造意向或对国际音乐教育模式感兴趣的学生。

总结与建议

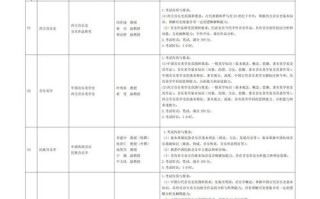

| 学校名称 | 学校性质 | 学历层次 | 优势与特点 | 适合人群 |

|---|---|---|---|---|

| 星海音乐学院 | 公立专业院校 | 本科、硕士、博士 | 专业顶尖,华南地区音乐最高学府,竞争激烈 | 志在成为演奏家、作曲家、学者的专业学生 |

| 华南师范大学音乐学院 | 公立综合性大学 | 本科、硕士 | 师范类王牌,就业稳定,学术氛围好 | 想成为音乐老师,兼顾专业与学术的学生 |

| 广州大学音乐舞蹈学院 | 公立综合性大学 | 本科、硕士 | 地方重点,发展迅速,实践机会多 | 希望在广州地区发展,注重实践的学生 |

| 中山大学艺术学院 | 公立顶尖综合性大学 | 本科、硕士 | 平台极高,重理论,门槛高 | 文化课和专业课俱佳,志在理论研究的学生 |

| 广东文艺职业学院 | 公立高职院校 | 专科 | 实用性强,就业率高,贴近市场 | 希望快速掌握技能,直接就业的学生 |

| 广州莱佛士音乐学院 | 中外合作办学 | 本科、硕士 | 全英文教学,国际化,资源独特 | 有出国意向,适应国际教育模式的学生 |

如何选择?

- 看目标:如果你立志成为舞台上的演奏家或作曲家,星海音乐学院是你的不二之选,如果你更倾向于稳定的教育岗位,华南师范大学是非常好的选择。

- 看基础:你的专业和文化课水平如何?顶尖院校要求双高,而职业院校更看重专业技能的扎实程度。

- 看规划:是想本科毕业后就工作,还是继续考研深造?是想留在国内,还是考虑出国?

建议你根据自己的实际情况,仔细研究各校的招生简章和专业设置,做出最适合自己的选择。

标签: 广州音乐专业学院推荐 广州学音乐有哪些学院 广州音乐类院校名单