舞蹈生选择专科大学(大专)是一个非常务实且常见的选择,因为它能让你在短期内获得专业技能,并直接对接行业就业或继续深造的通道。

专科阶段的舞蹈专业更侧重于实践应用、职业技能培养和快速就业,与本科的理论研究性培养有所不同,以下是为舞蹈生梳理的专科大学类型、推荐院校以及选择建议。

主要的专科大学类型

在选择之前,先了解有哪些类型的院校开设舞蹈专业:

-

艺术类高等职业院校:

- 特点:这是最对口的选择,这类学校以艺术专业为主,师资力量、课程设置、实践机会都非常专业,与行业联系紧密,它们是培养舞蹈表演、教育、编导等一线人才的主力军。

- 代表:北京戏曲艺术职业学院、上海戏剧学院附属戏曲学校(大专部)、浙江艺术职业学院等。

-

综合类高职院校的艺术学院/传媒学院:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 特点:这类学校属于综合性大学下的二级学院,专业设置可能更偏向“大艺术”或“传媒”方向,比如舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、国际标准舞等,学校资源可能更丰富,有机会接触到其他艺术门类。

- 代表:很多地方性的职业技术学院都设有此类专业,如深圳职业技术学院的艺术设计学院、重庆文化艺术职业学院的舞蹈系等。

-

体育类高职院校的体育艺术系:

- 特点:如果你的兴趣是体育舞蹈(国标舞),那么这类学校是绝佳选择,它们将舞蹈与体育科学结合,训练方法更科学,体能要求更高,在国标舞领域非常有竞争力。

- 代表:武汉体育学院体育科技学院(部分省份招生代码为高职)、广州体育职业技术学院等。

-

师范类高职院校的教育系:

- 特点:如果你的职业目标是成为一名中小学舞蹈教师或社会舞蹈培训机构老师,这类学校非常合适,课程除了舞蹈技能,还会大量开设教育学、心理学、教学法等课程,并安排教育实习。

- 代表:各省市的地方师范高等专科学校,如焦作师范高等专科学校、桂林师范高等专科学校等通常都设有舞蹈教育专业。

重点推荐院校(按地区划分)

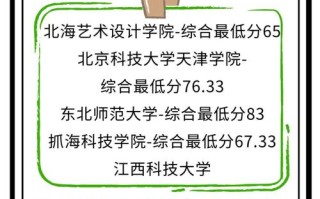

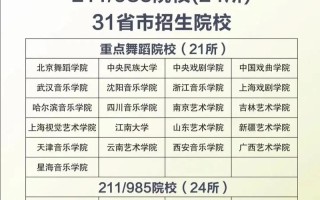

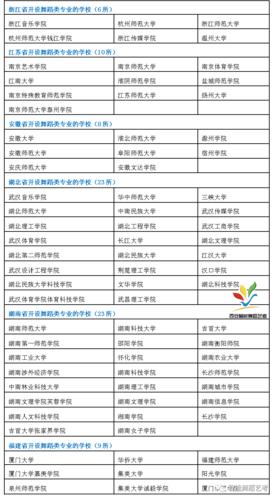

以下是一些在舞蹈领域口碑较好、实力较强的专科院校,供你参考(排名不分先后):

华北地区

-

北京戏曲艺术职业学院

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 优势:地处北京,艺术资源顶级,是中国顶尖的艺术类高职院校之一,尤其在戏曲、舞蹈、音乐表演等方面实力雄厚,师资强大,与各大院团合作紧密,就业和深造机会多。

- 王牌专业:舞蹈表演、中国古典舞、中国民族民间舞。

-

天津艺术职业学院

- 优势:历史悠久,师资力量雄厚,教学严谨,在舞蹈表演领域培养了大量优秀人才,毕业生在国内外比赛中屡获殊荣。

- 王牌专业:舞蹈表演、舞蹈编导。

华东地区

-

上海戏剧学院附属戏曲学校(大专部)

- 优势:背靠上戏,是“嫡系”部队,虽然名字带“戏曲”,但其舞蹈专业(特别是中国舞)教学质量极高,与上戏资源共享,是无数舞蹈生的梦想学府之一。

- 王牌专业:中国舞、芭蕾舞。

-

浙江艺术职业学院

- 优势:浙江省内艺术类院校的“扛把子”,综合实力强,舞蹈系师资和教学设施都非常完善,毕业生在长三角地区就业市场认可度极高。

- 王牌专业:舞蹈表演、舞蹈编导。

-

南京特殊教育师范学院(艺术学院)

- 优势:这是一个非常独特的方向,其舞蹈教育专业(特别是特殊儿童舞蹈教育)在全国范围内具有开创性和领先地位,如果你对特殊教育感兴趣,这里是首选。

- 王牌专业:舞蹈教育(特殊儿童舞蹈教育方向)。

华中与华南地区

-

武汉体育职业技术学院(体育艺术系)

- 优势:体育舞蹈(国标舞)的强校,依托武汉体育大学的学术背景,训练科学、规范,培养出的学生在国标舞领域竞争力很强。

- 王牌专业:体育舞蹈。

-

广东舞蹈戏剧职业学院

- 优势:华南地区重要的艺术人才培养基地,专业设置齐全,涵盖舞蹈、戏剧、音乐等多个领域,与粤港澳大湾区的文化产业联系紧密,实践机会多。

- 王牌专业:舞蹈表演、舞蹈编导、国际标准舞。

-

深圳职业技术学院(艺术设计学院)

- 优势:全国高职院校的“领头羊”,虽然综合实力强,但其艺术设计学院下的舞蹈表演专业也很有特色,注重与流行文化、新媒体的结合,就业面广。

- 王牌专业:舞蹈表演。

西南与西北地区

-

四川艺术职业学院

- 优势:西南地区艺术教育的重镇,舞蹈系实力雄厚,尤其在巴蜀文化特色的民间舞研究上有独到之处,招生规模大,机会多。

- 王牌专业:舞蹈表演、中国民族民间舞。

-

云南文化艺术职业学院

- 优势:少数民族舞蹈的宝库,如果你对云南多姿多彩的民族民间舞有浓厚兴趣,这里是学习、研究和传承的绝佳平台。

- 王牌专业:中国民族民间舞。

选择专科大学的建议

-

明确你的职业规划:

- 想当演员/舞者:优先选择艺术类高职院校,如北戏、浙艺、上戏附戏校,它们的专业训练强度和舞台机会更多。

- 想当老师:优先选择师范类高职院校或综合性大学的舞蹈教育专业,教师资格证和教育实习是关键。

- 想跳国标舞:首选体育类高职院校,如武汉体职院。

- 想灵活就业/跨界:可以考虑综合类高职院校,如深职院,它们可能提供更多元的课程和资源。

-

考察师资力量:

了解一下该校舞蹈系的老师背景,是否有来自国家级院团(如中央芭蕾舞团、东方歌舞团)的演员?是否有教授、副教授级别的资深教师?这直接关系到你的学习质量。

-

了解课程设置:

- 除了主修的舞蹈技巧(基训、民舞、现代舞等),还要看是否有编导、教学法、艺术概论、音乐赏析等理论或应用课程,这决定了你的知识结构是否完整。

-

关注实践机会:

- 专科教育非常看重实践,了解学校是否有自己的舞蹈团?是否经常有汇报演出、对外交流、商业演出的机会?这些是积累舞台经验、建立人脉的宝贵财富。

-

考虑地理位置:

一线城市(北上广深)的艺术资源、实习机会、就业平台远超其他地区,如果你有志于在专业领域发展,地理位置是一个重要考量因素。

-

查询招生简章:

这是最关键的一步!每年各学校的招生政策、招生专业、考试内容、文化课分数线都会有变化,务必去目标院校的官网仔细阅读当年的招生简章,做到心中有数。

祝你能顺利考入心仪的大学,在舞蹈的道路上越走越远!

标签: 舞蹈生专科院校推荐 专科舞蹈生招生专业 舞蹈艺术类专科学校名单