以下信息主要依据2025-2025学年的官方发布,2025年的具体时间请以甘肃省教育考试院当年发布的最新通知为准,每年的时间安排基本稳定,变化不大,可以作为重要参考。

(图片来源网络,侵删)

甘肃省2025年艺术类统考时间安排(参考)

根据甘肃省教育考试院发布的《关于做好2025年甘肃省普通高校招生艺术类专业统一考试工作的通知》,各项统考的具体时间安排如下:

美术与设计类

- 考试时间: 2025年12月3日(星期日)

- 具体科目及时间:

- 上午 8:30 - 11:30: 色彩 (8开画纸)

- 下午 14:00 - 17:00: 速写 (8开画纸)

- 下午 14:00 - 17:00: 素描 (8开画纸)

- 考点: 由各县(区)招生办公室统一安排。

音乐类

音乐类考试分为笔试和面试(主科、视唱练耳)两部分。

- 笔试时间: 2025年12月2日(星期六)

- 上午 9:00 - 11:00: 听音记谱 (笔试)

- 面试时间: 2025年12月9日(星期六)至12月15日(星期五)

- 各市(州)根据实际情况,在此时间段内组织考生进行主科和视唱练耳的面试考试。

舞蹈类

舞蹈类考试分为笔试和面试两部分。

- 笔试时间: 2025年12月2日(星期六)

- 上午 9:00 - 11:00: 舞蹈常识 (笔试)

- 面试时间: 2025年12月9日(星期六)至12月15日(星期五)

各市(州)根据实际情况,在此时间段内组织考生进行面试考试。

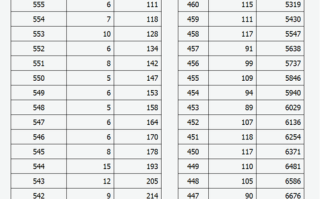

(图片来源网络,侵删)

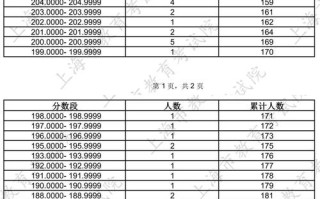

(图片来源网络,侵删)

播音与主持艺术类

播音与主持艺术类考试为面试形式。

- 考试时间: 2025年12月9日(星期六)至12月15日(星期五)

各市(州)根据实际情况,在此时间段内组织考生进行面试考试。

编导类

编导类考试为笔试形式。

- 考试时间: 2025年12月2日(星期六)

- 上午 9:00 - 12:00: 文学艺术常识、故事创作 (笔试)

重要注意事项

- 报名确认: 所有考生(包括省内外院校校考考生)均须在规定时间内完成高考报名和艺术类考生省级统考报名确认手续。

- 准考证打印: 考生需在考前一周左右登录甘肃省教育考试院官网(http://www.ganseea.cn/)打印准考证,准考证上会注明具体的考试时间、地点等信息。

- 考点查询: 美术与设计类的考点由县区招办安排,具体考点信息以准考证为准,音乐、舞蹈、播音主持、编导类的面试考点由各市(州)招办确定并通知考生。

- 成绩公布: 统考成绩通常在考试结束后一个月左右公布,具体时间请关注官方通知。

- 官方信息为准: 最权威的信息来源永远是“甘肃省教育考试院”官方网站,请务必密切关注其发布的官方通知,以免遗漏任何重要信息。

- 校考安排: 艺术类联考合格是参加省内外院校组织校考的资格之一,各高校的校考时间安排由各招生院校自行决定,通常在联考成绩公布后陆续开始,请有意向的考生密切关注目标院校的招生简章。

总结与建议

- 时间线: 12月初是甘肃艺术类联考的集中考试期。

- 12月2日(周六): 音乐类、舞蹈类、编导类的笔试。

- 12月3日(周日): 美术与设计类的三科考试。

- 12月9日-15日: 音乐类、舞蹈类、播音与主持艺术类的面试。

- 行动建议:

- 立即核对: 对照以上时间,确认自己所报的类别和考试时间。

- 打印准考证: 提前打印,仔细阅读上面的所有注意事项。

- 考前准备: 提前准备好画具、乐器、服装等考试用品,并提前熟悉考点路线。

- 关注官网: 从现在开始,养成定期查看甘肃省教育考试院官网的习惯。

祝您备考顺利,取得理想的成绩!

标签: 甘肃艺术联考时间安排 2024甘肃艺术统考考试时间 甘肃艺考联考具体日期

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。