艺术生舞蹈专业非常丰富,涵盖了从表演到教育,从理论到实践的多个方向,选择哪个专业,取决于你的兴趣、特长和未来的职业规划。

下面我将舞蹈专业分为几个主要类别,并详细介绍每个类别下的具体专业方向,希望能帮助你更好地了解。

表演类核心专业

这类专业是舞蹈艺术中最核心、最直接的领域,要求学生具备极高的身体表现力、技巧和艺术感染力。

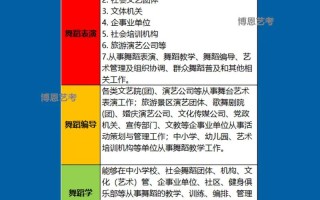

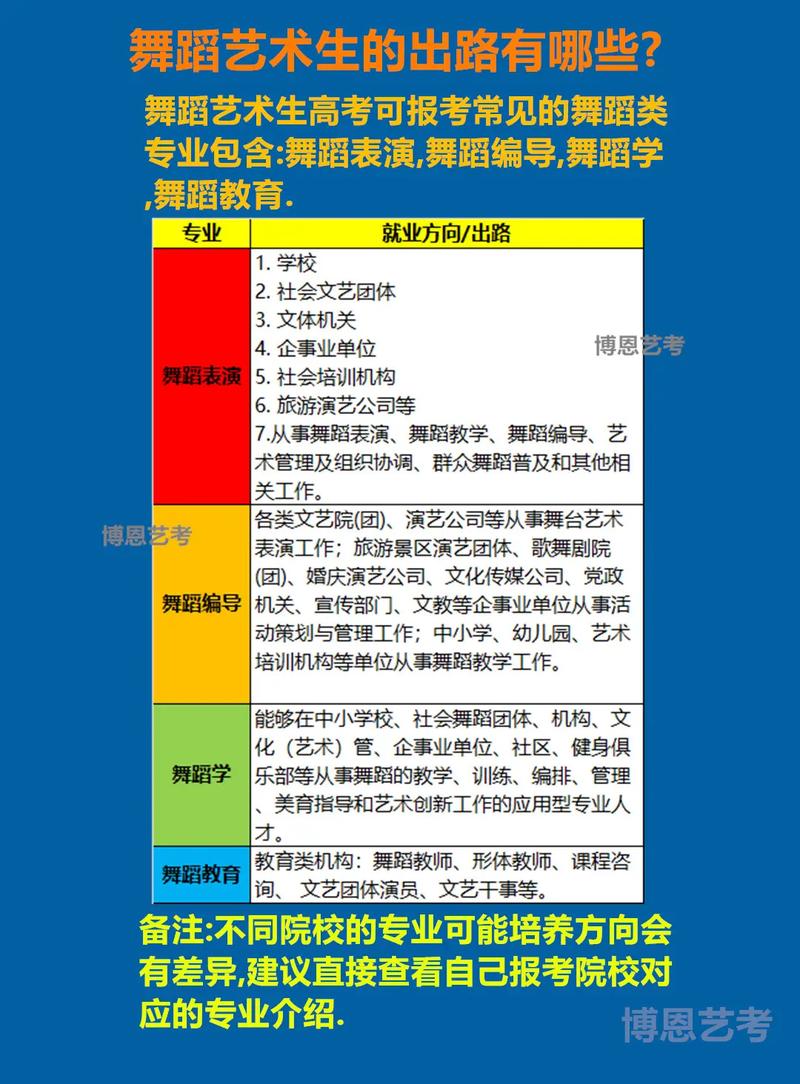

舞蹈表演

这是最经典、最核心的舞蹈专业,学生系统学习各种舞蹈技术,并通过大量的舞台实践,最终成为专业的舞蹈演员。

- 核心课程:芭蕾舞基训、中国古典舞基训与身韵、现代舞技术、民族民间舞、剧目排练、舞蹈即兴、表演基础等。

- 培养方向:为各大专业院团(如歌舞团、芭蕾舞团、现代舞团)培养优秀的舞蹈演员。

- 适合人群:身体条件好,有极强的表现欲和舞台热情,能吃苦耐劳,追求舞蹈表演艺术的学生。

舞蹈编导

这个专业不仅要求会跳,更要求会“创”,学生需要学习如何运用舞蹈语言来构思、组织和创作舞蹈作品。

- 核心课程:舞蹈编导技法、舞蹈结构学、舞蹈音乐分析、舞蹈即兴创作、现代舞创作、中国传统舞蹈创作、舞台灯光与服装设计基础等。

- 培养方向:培养专业的舞蹈编导,能为晚会、舞剧、音乐剧、影视作品等创作舞蹈。

- 适合人群:有创意,思维活跃,对音乐、文学、美术等多种艺术形式有浓厚兴趣,不满足于只做执行者,想做“创造者”的学生。

教育与研究类专业

这类专业侧重于舞蹈知识的传授、理论的挖掘和文化的传承,是舞蹈艺术得以延续和发展的基石。

舞蹈学

这是一个更偏向理论和学术的专业,像舞蹈界的“文科生”,它系统研究舞蹈的历史、理论、美学和文化内涵。

- 核心课程:中国舞蹈史、西方舞蹈史、舞蹈美学、舞蹈概论、舞蹈人类学、舞蹈文献学、舞蹈批评、舞蹈写作等。

- 培养方向:为高校、研究机构、艺术院团、文化管理部门培养研究型、理论型人才。

- 适合人群:文化课成绩好,逻辑思维能力强,热爱阅读和写作,对舞蹈的历史和文化有浓厚探索欲的学生。

舞蹈教育

这个专业专注于“如何教舞蹈”,它融合了舞蹈技能和教学理论,目标是培养专业的舞蹈教师。

- 核心课程:舞蹈教学法、儿童心理学、教育学原理、课程设计、舞蹈解剖学、芭蕾舞教学法、中国古典舞教学法、社会舞蹈概论等。

- 培养方向:培养在中小学、少年宫、舞蹈培训机构、高校等从事舞蹈教学工作的教师。

- 适合人群:有耐心、有爱心,善于与人沟通,享受“传道授业解惑”的过程,同时具备扎实舞蹈功底的学生。

现代与前沿交叉专业

随着艺术的发展,舞蹈与其他领域的交叉融合越来越紧密,催生了许多新兴的专业方向。

舞蹈与音乐剧

这是一个高度综合的专业,要求学生“唱、跳、演”三项全能,是音乐剧产业的核心人才培养基地。

- 核心课程:声乐演唱、戏剧表演、舞蹈技术(芭蕾、爵士、踢踏等)、剧目排练、台词、舞台表演等。

- 培养方向:为音乐剧产业培养专业的音乐剧演员、舞者。

- 适合人群:热爱舞台,渴望在故事中塑造角色,综合能力强,对流行文化敏感的学生。

艺术管理(舞蹈方向)

这个专业侧重于舞蹈艺术背后的“商业运作”,它培养的是懂艺术、会管理的复合型人才。

- 核心课程:艺术管理学、演艺项目策划与运营、演出市场营销、剧场管理、文化政策与法规、财务管理、艺术经纪人实务等。

- 培养方向:在剧院、演出公司、艺术基金会、文化经纪公司等从事管理、策划、营销等工作。

- 适合人群:有商业头脑,组织协调能力强,对艺术行业有热情,但不一定想站在台前的学生。

数字媒体艺术(舞蹈方向)

这是一个前沿的交叉学科,探索舞蹈与数字技术(如VR/AR、动作捕捉、数字影像、互动装置)的结合。

- 核心课程:数字影像创作、交互设计、动作捕捉技术、新媒体编导、舞台多媒体技术、计算机图形学基础等。

- 培养方向:为新媒体艺术领域、数字娱乐产业(游戏、动画)培养能进行跨界创作的人才。

- 适合人群:对科技充满好奇,喜欢尝试新事物,有创新精神,同时具备舞蹈基础的学生。

民族民间舞专业

这是一个极具中国特色的专业,专注于中国各民族、各地区民间舞蹈的学习、整理和传承。

舞蹈学(民族民间舞方向)

- 核心课程:中国民族民间舞概论、各民族民间舞(如藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族、傣族、汉族秧歌等)的技法与文化、民间舞教学法、田野调查等。

- 培养方向:成为民族民间舞表演者、教师、研究者,或从事非物质文化遗产的保护与传承工作。

- 适合人群:对中国传统文化有深厚感情,对不同民族的风情和文化有强烈兴趣的学生。

如何选择适合自己的专业?

-

评估自身条件:

- 身体条件:身高、比例、软开度、肌肉线条等是表演类专业的硬性要求。

- 兴趣与热情:你更喜欢在舞台上表演,还是在幕后创作?是享受教学的过程,还是痴迷于理论研究?

- 综合能力:你的文化课成绩如何?是否擅长沟通和组织?对科技是否敏感?

-

明确职业规划:

- 想成为舞蹈演员 → 选择舞蹈表演。

- 想成为舞蹈编导 → 选择舞蹈编导。

- 想成为舞蹈老师 → 选择舞蹈教育。

- 想成为舞蹈学者 → 选择舞蹈学。

- 想进入音乐剧行业 → 选择舞蹈与音乐剧。

- 想做艺术管理 → 选择艺术管理。

-

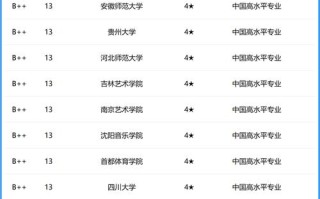

了解院校特色:

不同院校的专业侧重点不同,北京舞蹈学院是中国舞蹈界的顶尖学府,专业划分非常细致;而一些综合性大学的艺术学院则可能更注重通识教育和跨学科融合,在报考前,一定要仔细研究目标院校的招生简章和课程设置。

希望这份详细的梳理能对你有所帮助!舞蹈的世界广阔而精彩,找到那个真正属于你的方向,然后全力以赴吧!

标签: 艺术生舞蹈专业就业方向 舞蹈专业细分方向选择 艺术生舞蹈专业方向前景