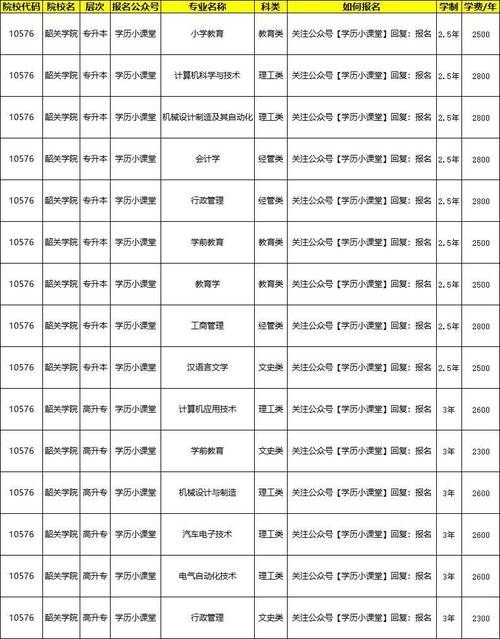

韶关学院音乐专业的录取主要遵循 “专业分 + 文化分” 的综合分模式进行择优录取,分为 “音乐学(师范类)” 和 “音乐表演(非师范类)” 两个专业方向,它们的录取规则略有不同。

核心录取原则:综合分计算

无论是音乐学还是音乐表演,最终的录取依据都是将你的 专业考试成绩 和 高考文化课成绩 按照一定公式合成一个“综合分”,然后从高到低排序录取。

综合分计算公式(广东省考生):

综合分 = (专业分 ÷ 专业满分) × 60 + (文化分 ÷ 文化满分) × 40

这个公式非常关键,请务必理解:

- 专业分: 指你参加广东省 音乐术科统考 的成绩,满分通常为300分。

- 文化分: 指你参加全国普通高等学校招生考试的文化课成绩,满分通常为750分。

- 权重: 在这个公式中,专业分的权重占 60%,文化分的权重占 40%,这表明,韶关学院的音乐专业对专业能力的要求更高,但文化课成绩同样至关重要,绝不能忽视。

分专业录取规则详解

虽然综合分计算方式一致,但不同专业的录取要求有细微差别。

音乐学(师范类)

- 专业要求: 必须参加 广东省音乐术科统考,且成绩达到省统考本科合格线。

- 文化要求: 高考文化课成绩必须达到广东省 本科批次录取最低控制分数线。

- 录取方式:

- 筛选出 专业合格 且 文化课过本科线 的考生。

- 将这部分考生的 综合分 从高到低进行排序。

- 学校在广东省的招生计划数内,按综合分排名从高到低依次录取。

音乐学专业是“双过线”(专业过线、文化过线)后,按综合分从高到低录取。

音乐表演(非师范类)

- 专业要求: 必须参加 广东省音乐术科统考,且成绩达到省统考本科合格线。

- 文化要求: 高考文化课成绩必须达到广东省 本科批次录取最低控制分数线。

- 录取方式:

- 筛选出 专业合格 且 文化课过本科线 的考生。

- 将这部分考生的 综合分 从高到低进行排序。

- 学校在广东省的招生计划数内,按综合分排名从高到低依次录取。

看起来和音乐学一样?是的,在广东省内,这两个专业的录取规则是完全一致的。

针对广东省外考生的说明

韶关学院的音乐专业主要面向广东省招生,根据近年来的招生情况,极少或基本不 在广东省外省份投放音乐类招生计划。绝大多数情况下,外省考生无法报考韶关学院的音乐专业。

如果你是外省考生,且非常想报考,最稳妥的做法是:

- 查阅最新招生章程: 访问韶关学院招生网或官方微信公众号,查找当年最新的《韶关学院招生章程》。

- 查看招生计划: 在招生章程的附件中,找到当年的分省分专业招生计划表,确认你所在的省份是否有音乐类(音乐学、音乐表演)的招生名额。

给考生的具体建议

-

首要任务:全力备战广东省音乐术科统考

这是进入门槛,专业分是综合分的基石,权重高达60%,你的专业排名越高,录取的把握就越大,务必认真对待统考的每一个环节(主项、视唱练耳等)。

-

切勿轻视文化课

- 虽然专业分权重高,但文化分是“一票否决”项,如果文化课没过本科线,即使专业分再高也无法投档。

- 在保证专业训练的同时,要保证文化课成绩能达到甚至超过省控线,这能让你在综合分排序中占据优势。

-

精准计算,合理定位

- 在高考成绩和术科统考成绩公布后,你可以用上面的公式估算自己的综合分。

- 查阅韶关学院近2-3年在广东省音乐类专业的 最低录取综合分 作为参考,评估自己被录取的可能性。

-

关注官方信息,以最新为准

- 招生章程是最高依据: 每年招生政策都可能微调,最终请务必以韶关学院当年发布的《招生章程》为准。

- 官方信息渠道:

- 韶关学院招生信息网: (https://zsb.sgu.edu.cn/) - 最权威的信息来源。

- 韶关学院官方微信公众号: 会及时发布招生动态和简章。

- 广东省教育考试院官网: 查看省控线、统考安排等官方信息。

韶关学院音乐生录取的核心就是 “专业分 + 文化分 = 综合分”,对于广东省考生来说,你需要:

- 专业上: 在广东省音乐术科统考中取得尽可能高的分数。

- 文化上: 高考文化课成绩必须过本科线,并且越高越好。

- 策略上: 双管齐下,平衡发展,最终以综合分的优势获得录取资格。

祝你备考顺利,成功考上韶关学院!

标签: 韶关学院音乐生录取分数线 韶关学院音乐生专业考试内容 韶关学院音乐生招生简章