这是一个非常好的问题,也是很多家长关心的话题,关于舞蹈考级的最佳开始年龄,并没有一个绝对的“标准答案”,因为它取决于多个因素,但我们可以从专业角度给出一个普遍的、分阶段的建议。

大多数舞蹈考级建议从4-6岁开始,具体要看孩子的身体发育情况、舞蹈种类以及考级体系的要求。

下面我将从几个方面为您详细分析:

为什么这个年龄是普遍推荐的?

4-6岁是孩子开始舞蹈启蒙的“黄金时期”,主要原因如下:

-

身体发育成熟度:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 骨骼与肌肉: 这个年龄段的孩子骨骼开始变硬,但仍有很好的柔韧性,他们的肌肉力量和协调性也在快速发展,能够开始学习一些简单的、规范的动作。

- 神经系统: 孩子的身体控制能力和模仿能力显著增强,能够跟上老师的指令和示范,这是学习舞蹈的基础。

-

认知与心理发展:

- 专注力: 4-6岁的孩子通常能够保持10-15分钟的专注力,足以完成一堂课的练习。

- 规则意识: 他们开始理解并遵守课堂纪律,知道要排队、听老师指令,这对于集体学习和考级训练至关重要。

- 兴趣表达: 孩子可以用语言和肢体表达自己的喜好,家长可以更准确地判断他们对舞蹈是否真的感兴趣,而不是家长单方面的意愿。

-

兴趣培养的关键期:

- 在这个年龄段开始学习,重点是培养兴趣、建立乐感、锻炼体态,而不是为了考级而考级,通过有趣的课堂游戏和音乐,让孩子爱上舞蹈,这比过早地进行高强度技术训练要重要得多。

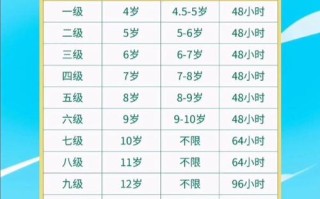

不同舞蹈种类的考级起始年龄

不同的舞种对身体的要求不同,考级体系的设计也不同,因此起始年龄也会略有差异。

| 舞种 | 建议开始考级年龄 | 核心考量 |

|---|---|---|

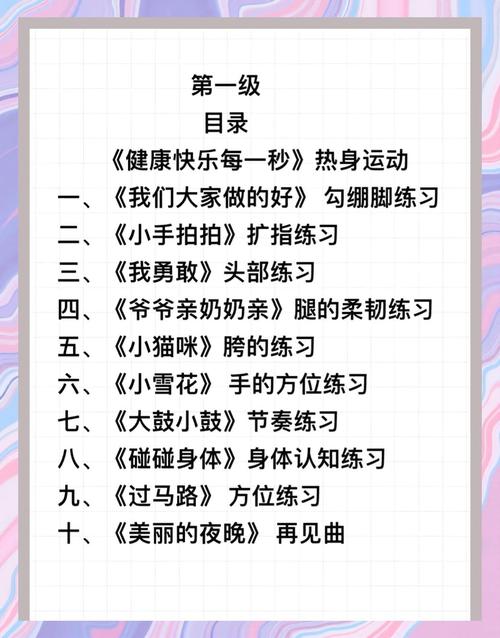

| 中国舞 | 4-5岁 | 这是国内最普及的儿童舞种,中国舞考级体系(如北京舞蹈学院中国舞考级)通常从一级开始,就适合幼儿园中班、大班的孩子,内容融合了身韵、基本功和民族民间舞,启蒙阶段趣味性很强。 |

| 拉丁舞 | 6-7岁 | 拉丁舞对身体的力量、速度和协调性要求更高,过早开始可能会影响孩子的骨骼发育(尤其是胯部和膝盖),6-7岁左右,孩子的身体控制力更强,更能理解伦巴、恰恰等舞蹈的节奏和情感。 |

| 芭蕾舞 | 5-6岁 | 芭蕾舞对身体的柔韧性、开度和力量要求严格,一些国际芭蕾考级体系(如英皇RAD、CSTD)有专门的幼儿启蒙课程,通常从4-5岁开始,但正式的分级考级建议从5-6岁开始,以确保孩子能够安全地完成动作。 |

| 街舞 | 5-7岁 | 街舞更自由,强调节奏感和表现力,很多街舞机构有专门针对幼儿的趣味课程,5-7岁开始学习,既能锻炼身体协调性,又能释放孩子的天性,这个年龄段开始考级也是比较合适的。 |

比年龄更重要的几个因素

在决定何时开始考级前,家长更应该关注以下几点:

-

孩子的兴趣是第一位:

- 观察: 孩子是否喜欢跟着音乐跳舞?是否愿意去上舞蹈课?如果孩子表现出抗拒和痛苦,那么无论年龄多合适,强行考级都可能会扼杀他们的兴趣。

- 沟通: 和孩子聊聊,问问他们喜不喜欢跳舞,想不想在舞台上表演。

-

身体发育是否达标:

- 除了年龄,还要观察孩子的基本运动能力:能否单脚站立几秒?能否跟上简单的节奏?身体是否过于僵硬或柔弱?如果孩子身体协调性很差,可以先上1-2年的兴趣班,打好基础再考虑考级。

-

师资和教学环境:

一个好的启蒙老师至关重要,他/她应该懂得儿童心理学,能用游戏化的方式教学,而不是一味地压腿、下腰,选择一个有正规考级教学经验的机构和老师,能确保孩子在安全、快乐的环境中成长。

-

明确考级的目的:

- 考级是“检验”,不是“目标”。 家长需要明确,让孩子考级的目的是什么?是为了检验学习成果、获得成就感,还是为了升学加分、走专业道路?

- 对于低龄儿童,考级应该是学习过程中的一个自然环节,而不是学习的全部,过度强调考级和通过率,会给孩子带来巨大的压力,使舞蹈变得枯燥乏味。

总结与建议

- 最佳启蒙年龄: 4-6岁是开始舞蹈启蒙并逐步接触考级的黄金时期。

- 分步走策略:

- 兴趣班阶段 (3-5岁): 先上1-2年的兴趣班,重点培养兴趣、锻炼体态、建立乐感,不必急于考级。

- 考级预备阶段 (5-6岁): 当孩子有了一定的基础,表现出对舞蹈的持续热爱时,可以开始准备考级,此时考级可以作为学习目标之一,激励孩子更认真地练习。

- 系统考级阶段 (6岁以上): 随着年龄增长和技能提升,可以按照考级体系的要求,循序渐进地参加各级别考试。

最后给家长的核心建议:

请把“快乐”放在首位。 一个在舞蹈中感到快乐的孩子,会自发地去练习、去探索,这种内在动力远比任何外部压力都更持久、更强大,考级只是舞蹈学习路上的一块里程碑,而不是终点,保护好孩子对舞蹈的热爱,比拿到一本证书要重要得多。

标签: 孩子舞蹈考级最佳年龄 儿童学舞考级开始时间 幼儿舞蹈考级几岁合适