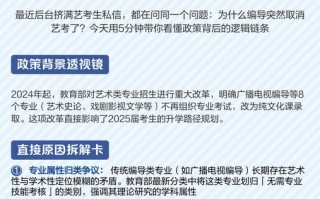

这是一个非常常见且重要的问题,答案是:是的,绝大多数情况下,想考广播电视编导专业,必须参加艺考。

(图片来源网络,侵删)

下面我将为您详细解释为什么,以及艺考的具体流程和内容。

为什么必须艺考?

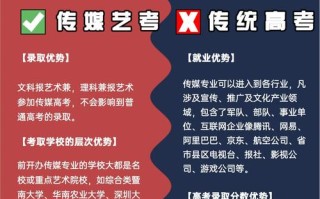

广播电视编导属于艺术类(或称“艺术类特殊招生”)专业,而不是普通文理科专业,这意味着它的招生方式和考核标准与普通高考完全不同。

-

专业能力要求不同:

- 普通文理科专业:主要考察学生的文化课成绩(语数外+文综/理综),选拔的是学术研究型人才。

- 广播电视编导专业:除了需要一定的文化课基础,更重要的是考察学生的艺术素养、专业潜力和综合能力,这些能力包括但不限于:创意思维、故事构思能力、视听语言理解、文字功底、逻辑分析能力、沟通表达能力以及对影视行业的热爱和认知,这些是无法通过文化课考试来衡量的。

-

招生流程的特殊性:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 普通高考:高考后,根据分数和志愿填报,由招生系统进行投档录取。

- 艺术类高考(艺考):是一个“文化课 + 专业课”的双轨制选拔过程,学生必须先通过专业课的考试(即艺考),拿到合格证,才有资格在高考后,以艺术生的身份填报该专业的志愿,最终录取时会结合文化课成绩和专业课成绩进行综合排名。

艺考的具体流程是怎样的?

广播电视编导的艺考通常分为两个阶段:

第一阶段:省级统考(联考)

- 是什么:由各省(市、自治区)教育考试院统一组织的一次性专业考试。

- 重要性:现在越来越多的省份要求考生必须先通过省级统考,才有资格参加后续的校考,统考成绩也是很多省内院校或承认统考成绩的省外院校录取的主要依据。

- (以编导类为例):

- 文艺常识:考察文学、电影、电视、音乐、美术等基础文化常识。

- 故事创作:根据给定的题目或关键词,在规定时间内创作一个完整的故事。

- 影评写作:观看一部电影或一档电视节目,写一篇分析评论文章。

- 综合面试:可能会涉及自我介绍、回答考官提问、即兴评述等。

第二阶段:校考

- 是什么:由各大独立设置的艺术院校或重点大学的艺术类专业自行组织的专业考试。

- 重要性:顶尖的艺术院校(如北京电影学院、中国传媒大学等)和一些重点大学的编导专业,其选拔主要依靠校考成绩,只有拿到该校的校考合格证,填报该校志愿时才有效。

- (更具针对性,不同学校差异较大):

- 笔试通常比统考更深入、更专业。

- 影片分析:观看一部更专业、更有深度的电影片段或短片,进行详细分析。

- 叙事散文/小品写作:考察更细腻的文字表达能力。

- 策划与创意:为某个节目、活动或广告写一个策划方案。

- 面试:这是校考的关键环节,形式非常多样:

- 自我介绍:突出个人特点和与专业的匹配度。

- 回答考官提问:问题可能涉及时事热点、个人经历、对专业的理解、对某部作品的看法等。

- 才艺展示:不是必须项,但如果有一项拿得出手的才艺(如乐器、绘画、朗诵等)会是加分项。

- 分组讨论/辩论:考察学生的团队协作、逻辑思辨和表达能力。

- 现场抽题即兴评述:考察学生的快速反应和语言组织能力。

- 笔试通常比统考更深入、更专业。

艺考录取时如何计算成绩?

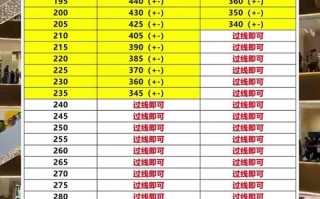

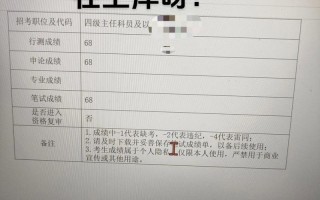

录取时,不同学校有不同的计算公式,但核心都是文化课成绩和专业课成绩的加权。

常见的计算方式有:

- 文化过线,专业排名:文化课达到学校划定的最低分数线后,按专业课成绩从高到低录取。

- 专业过线,文化排名:专业课合格后,按文化课成绩从高到低录取(这种情况较少)。

- 综合分排名:将文化课成绩和专业课成绩按一定比例相加,得到一个综合分,再按综合分从高到低录取,这是最常见的方式。

- 例如:综合分 = (文化课成绩 × 50%) + (专业课成绩 × 50%)

- 或者:综合分 = (文化课成绩 / 文化课总分) × 100 + (专业课成绩 / 专业课总分) × 100

对于编导考生来说,既要“文过专排”,也要“专过文排”,更要努力提高自己的综合分。

(图片来源网络,侵删)

- 必须艺考:广播电视编导专业是艺术类专业,必须参加艺考。

- 艺考是“双保险”:既要考好专业课(统考/校考),也要学好文化课。

- 早做准备:艺考的准备周期很长,通常在高二甚至高一就要开始学习专业知识、积累看片量、练习写作和面试。

- 明确目标:是想考顶尖的艺术院校,还是综合大学的编导专业?目标不同,备考的侧重点(校考的选择和准备)也不同。

希望这个详细的解答能帮助您清晰地了解考广播电视编导需要艺考的全过程!祝您备考顺利!

标签: 广播电视编导艺考报名条件 编导专业艺考流程 不参加艺考能学编导吗

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。