2025年的山西美术联考是山西省内所有报考美术类专业的考生必须参加的省级专业考试,其成绩是省内绝大多数院校录取专业成绩的主要依据,同时也作为省外院校校考的资格参考。

(图片来源网络,侵删)

以下是关于2025年山西美术联考的详细信息总结:

考试基本信息

- 考试时间: 2025年12月

- 色彩科目: 12月7日 上午 8:30 - 11:30 (3小时)

- 素描科目: 12月7日 下午 14:00 - 17:00 (3小时)

- 速写科目: 12月8日 上午 8:30 - 9:30 (1小时)

- 考试地点: 山西省太原市内设立的多个标准化考点(具体考点安排以考生准考证为准)。

- 报考对象: 所有参加2025年普通高考,且报考美术类、书法类等艺术类专业的山西省考生。

考试科目与内容

当年的考试延续了经典的“素描、色彩、速写”三科模式,每科满分均为100分,总分300分。

素描

- 静物写生。

- 具体描述: 考场提供静物组合,考生需在规定时间内完成一幅完整的素描静物作品。

- 考察重点:

- 构图与比例: 物体摆放是否合理,主次关系是否得当,比例是否准确。

- 造型与结构: 对物体形态、结构、空间的理解和表现能力。

- 光影与明暗: 对光源的理解,黑白灰关系的处理,体积感和质感的表现。

- 整体与细节: 画面整体效果的把握,以及对关键细节的刻画能力。

- 要求: 画面完整,造型准确,空间感强,有体积感和质感。

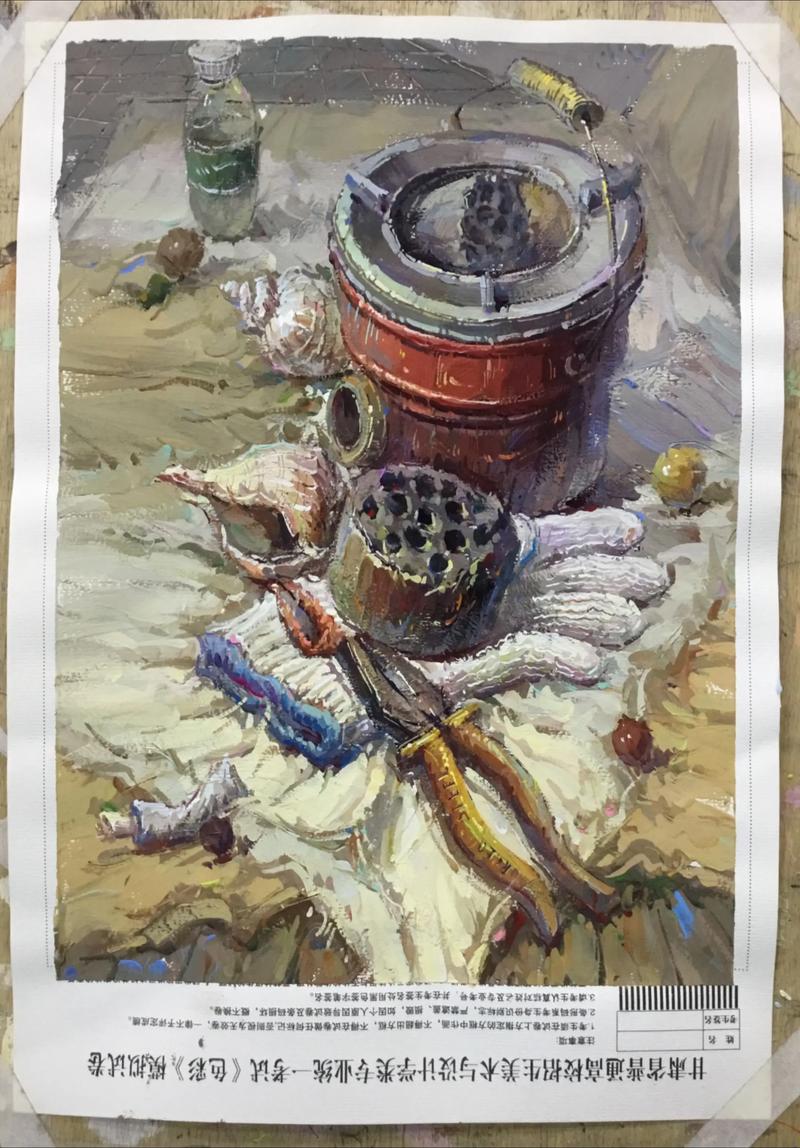

色彩

- 静物写生。

- 具体描述: 考场提供静物组合(通常包含水果、蔬菜、花卉、器皿、衬布等),考生需用色彩颜料完成一幅静物色彩画。

- 考察重点:

- 色调与色彩关系: 对画面整体色调的把握,以及物体之间、物体与衬布之间的色彩冷暖、明度、纯度关系的处理。

- 造型与色彩结合: 在准确造型的基础上,运用色彩塑造物体的体积感和空间感。

- 质感表现: 运用不同的笔触和色彩技巧表现不同物体的质感(如光滑的金属、粗糙的陶罐、柔软的水果等)。

- 画面整体性: 色彩和谐统一,画面完整,有主次和空间层次。

- 要求: 色彩鲜明,色调和谐,笔触生动,能较好地表现物体的色彩关系和质感。

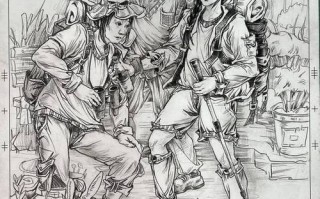

速写

- 人物动态写生。

- 具体描述: 考场提供模特,进行单人或双人(或少量组合)的动态写生。

- 考察重点:

- 动态捕捉: 对人物瞬间动态的敏锐观察和准确捕捉能力。

- 比例与结构: 人体基本比例和结构的理解与表现。

- 线条表现力: 运用流畅、肯定的线条来表现人物的形态和衣纹。

- 画面构图: 人物在画面中的位置安排,构图是否完整、生动。

- 要求: 动态鲜明,比例准确,线条流畅,画面生动有活力。

评分标准

虽然官方未公布详细的逐条评分细则,但山西省教育考试院通常会遵循以下基本原则:

- 高分段(85-100分): 造型准确,画面完整,表现力强,有很高的艺术素养和技巧,色彩关系和谐,色调统一;素描结构清晰,空间感强;速写动态生动,线条肯定。

- 中分段(70-84分): 造型基本准确,画面完整,能较好地完成考试要求,色彩关系基本正确;素描关系明确;速写动态基本到位。

- 及格线(60-69分): 造型有大体比例,画面基本完整,色彩、素描、速写的基本要素都有所体现,但存在明显不足。

- 低分段(60分以下): 造型错误较多,画面不完整,或未按要求作答。

考试特点与影响

- 标准明确,稳定性强: 2025年的考试内容和形式与山西省前几年的联考模式基本一致,没有大的变化,这种稳定性有利于考生进行系统性的备考。

- 强调基础,考察综合能力: 三科考试都围绕“造型基础”展开,考察的是考生最核心的观察能力、造型能力和表现能力,而非奇特的创意或风格,这对于长期进行基础训练的考生非常有利。

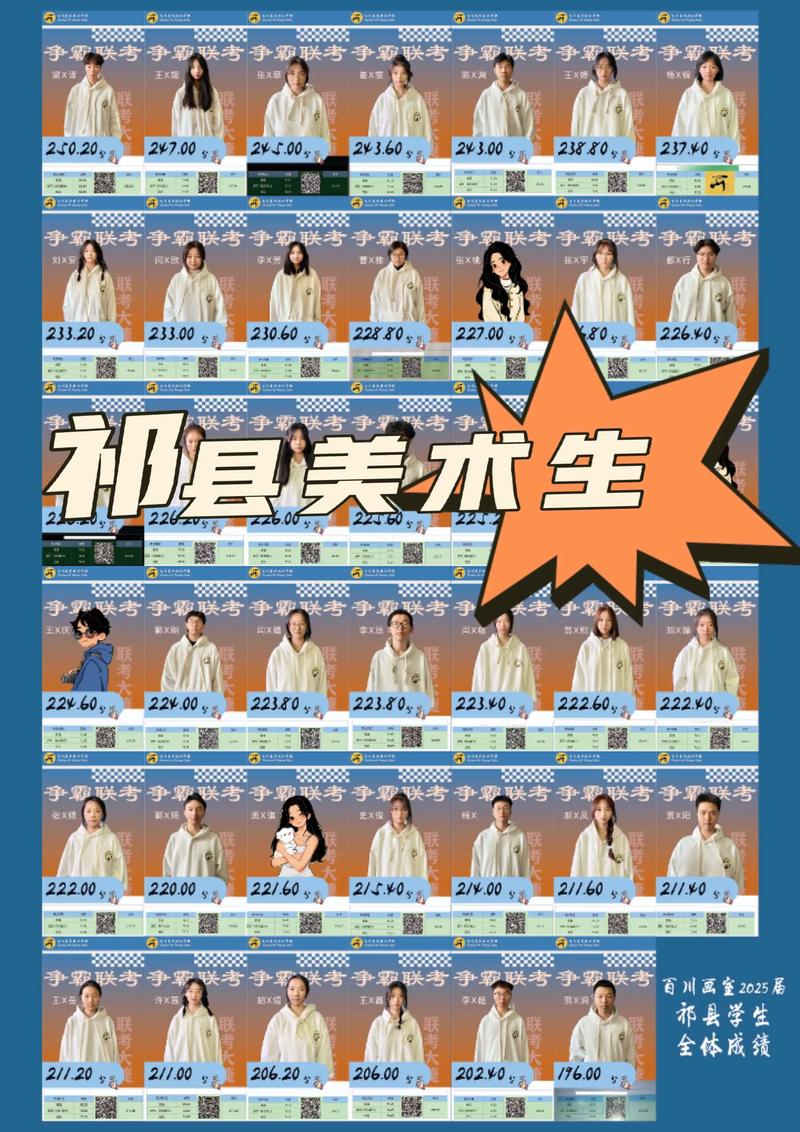

- 竞争激烈,分数线较高: 作为美术大省,山西的考生基数大,竞争异常激烈,当年的本科专业控制线(即联考合格线)通常在 180分 左右,而能够报考省外重点院校或省内优质院校的考生,分数往往需要达到 220分 以上,顶尖院校甚至要求 250分 以上。

- 校考资格线: 联考成绩是参加省外院校美术类专业校考的“通行证”,当年,山西省规定,联考总成绩不低于180分的考生,方可报名参加省外院校组织的美术类专业校考。

- 对后续校考的指导意义: 山西联考的风格和要求,在很大程度上影响了省内考生的备考方向,许多考生在准备校考时,会以联考的写实基础要求为蓝本,再根据目标院校的风格进行针对性调整。

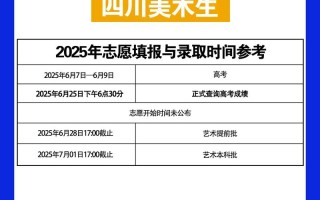

查询成绩与志愿填报

- 成绩查询: 考试结束后,通常在12月底或1月初,考生可以通过“山西招生考试网”官方网站查询自己的联考成绩和排名。

- 志愿填报: 联考成绩是填报山西省内院校志愿的唯一专业成绩依据,考生需根据联考成绩和全省排名,结合文化课成绩,在高考后填报本科和专科(高职)的志愿。

2025年的山西美术联考是一次标准、规范且竞争激烈的省级专业考试,它全面考察了美术生的基本功,是当年山西艺考生通往大学的关键一步,对于了解山西美术联考历史的考生来说,这次考试是一个非常重要的参考范本。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

标签: 2025山西美术联考改革新变化 2025山西美术联考政策调整 2025山西美术联考内容变化

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。