什么是“高三理科联考”?

“高三理科联考”通常指在高三学年,由多个学校、地区甚至教育机构联合组织的大型模拟考试,其核心特点是“联合”和“模拟”。

- 联合性: 参加考试的学校或地区不止一个,这使得考试的范围更广,参考人数更多,竞争也更激烈,常见的有“八省联考”、“金太阳联考”、“百校联考”等,这些都是由特定组织发起的,覆盖全国或大范围地区的联考。

- 模拟性: 它的主要目的不是决定最终的高考成绩,而是模拟高考的真实环境、流程和难度,为学生提供一次全面的“实战演练”机会。

2025年高三理科联考的主要特点

2025年的高三理科联考,除了具备上述共性外,还有一些时代背景下的特点:

-

紧跟高考改革趋势: 2025年,上海、浙江率先实行“新高考”改革,虽然2025年大部分省份仍使用全国卷或地方卷,但联考的命题趋势已经开始向新高考靠拢,

- 强调核心素养: 试题不再仅仅考察知识记忆,更侧重于考察学生的逻辑推理、信息提取、实验探究和解决实际问题的能力。

- 题型创新: 出现了更多新颖的题目形式,结合生活情境、科技前沿,考察学生的综合应用能力。

- 理综难度提升: 理科综合(物理、化学、生物)的难度普遍较高,强调学科内知识的交叉和融合,对学生的知识网络构建能力要求更高。

-

命题风格与高考高度相似: 联考的命题组通常由经验丰富的一线教师和教研员组成,他们会深入研究当年的《考试大纲》和高考真题,使得联考的题型、分值分布、难度系数和命题风格都与当年的高考高度吻合,具有极强的预测性。

-

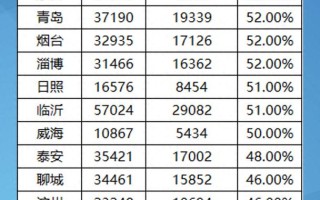

数据参考价值高: 由于参与人数众多,联考后通常会生成详细的成绩分析报告,包括:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 个人排名: 学生可以在更大的范围内(如全市、全省)了解自己的定位。

- 分数段分析: 清晰地看到自己在不同分数段中的位置,了解竞争态势。

- 知识点失分率: 分析学生在各个知识点上的薄弱环节,为后续复习提供精准方向。

理科联考对学生的作用和意义

对于高三理科生来说,参加联考至关重要,主要体现在以下几个方面:

-

实战演练,适应节奏: 联考完全模拟高考的流程,包括考试时间(通常是2-3天)、考场规则、答题卡填涂等,这能帮助学生提前适应高考的紧张节奏,克服考试焦虑,培养良好的时间管理能力。

-

查漏补缺,精准定位: 考试是最好的“诊断书”,通过联考,学生可以清晰地发现自己知识体系中的漏洞、解题方法的不足以及非知识性失分(如审题不清、计算失误等),这是进行第二轮、第三轮复习最宝贵的依据。

-

锻炼应试心态: 在大型、高压力的考试中保持冷静和专注是一种重要的能力,联考提供了这样一个“试错”平台,让学生在高考前经历一次“大考”,锻炼强大的心理素质。

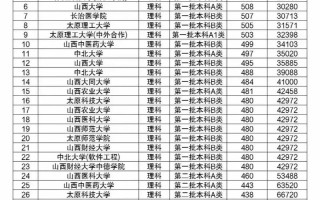

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

明确目标,激发动力: 联考成绩和排名是检验一轮复习效果的“晴雨表”,一次成功的联考可以极大地增强学生的自信心;一次不理想的成绩则能起到警醒作用,激发学生“逆风翻盘”的动力。

如何高效备战理科联考?

要利用好联考这一工具,需要科学的备考策略:

-

一轮复习要扎实: 联考通常安排在一轮复习结束或接近尾声时,在一轮复习中,必须做到地毯式复习,不留知识死角,构建完整的知识体系。

-

重视真题和模拟题: 在复习后期,要深入研究近3-5年的高考真题,把握命题规律,高质量的地区联考、名校模拟题也是训练的重点。

-

建立错题本,并善用: 错题本不是简单抄题,而是要分析错误原因(概念不清?方法错误?计算失误?),并定期回顾,确保同类错误不再犯。

-

强化理综答题策略:

- 时间分配: 理综考试时间紧、任务重,平时训练就要养成固定的时间分配习惯(如物理60分钟,化学50分钟,生物40分钟,留10分钟检查)。

- 答题顺序: 选择自己最擅长或最有把握的科目/题型先做,建立信心,保证基础分。

- 规范答题: 理科大题的书写步骤、公式使用、单位标注都必须规范,避免“会而不对,对而不全”的遗憾。

-

考后复盘是关键: 考试结束不等于任务完成,最重要的环节是考后的分析:

- 分数分析: 分析每一科、每一部分的得失分情况。

- 试卷分析: 重新审视每一道错题,无论是难题还是“马虎”题,都要深究原因。

- 心态反思: 回顾考试过程中的心理状态,总结经验教训。

2025年的高三理科联考,是千万学子在冲刺高考前的一次重要“大练兵”,它不仅仅是一次考试,更是一次全面的自我检测、心态调整和战略调整的机会,对于理科生而言,它考验的不仅是知识的深度,更是思维的广度、解题的速度和心态的稳定度,认真对待每一次联考,并从中汲取养分,是通往理想大学之路上不可或缺的一步。