排名的侧重点不应仅仅是看其舞蹈团有多出名或编导作品获得了多少国际大奖,而应更关注以下几个方面:

- 师资力量:是否有国家级舞蹈家协会会员、资深教育专家、具有丰富舞台和教学经验的教师。

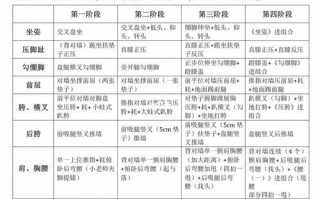

- 课程体系:是否科学、完善,既包含舞蹈专业技能(如中国古典舞、民族民间舞、现代舞、芭蕾舞),又包含教育学、心理学、教学法等师范类核心课程。

- 实践平台:是否有足够的学生实习、教学实践机会,以及校内外的演出、比赛平台。

- 社会声誉:毕业生在中小学、青少年宫、艺术培训机构等教育领域的认可度和就业率。

基于以上标准,以下是中国师范类大学舞蹈专业的梯队划分和详细介绍,这比一个简单的数字排名更有参考价值。

第一梯队:顶尖师范,全国领先

这个梯队的学校不仅是师范类的翘楚,其舞蹈专业在全国艺术院校中也具有极强的竞争力,是舞蹈教育领域的“金字招牌”。

北京师范大学

- 优势分析:

- 顶尖平台:作为国内师范类大学的“天花板”,北师大的艺术学(舞蹈方向)拥有国内一流的师资和研究水平。

- 学术与艺术并重:不仅注重舞蹈技能训练,更强调舞蹈理论、美学和教育学研究,培养的是学者型、研究型的舞蹈教育人才。

- 资源丰富:地处北京,拥有无与伦比的学术资源、实习机会和行业人脉。

- 适合人群:未来希望从事舞蹈理论研究、高校教学或进入顶级教育机构的学生,对学术能力要求极高。

华东师范大学 (上海)

- 优势分析:

- 地域优势:位于国际化大上海,艺术氛围浓厚,视野开阔。

- 专业实力强:其舞蹈学专业是国家一流本科专业建设点,专业设置完善,在江南舞蹈文化研究等方面有特色。

- 实践机会多:与上海及长三角地区的众多中小学、艺术院团合作紧密,学生实践机会多。

- 适合人群:希望在大城市发展,看重专业实力和国际化视野的学生。

南京师范大学

- 优势分析:

- 历史悠久:中国现代高等师范教育的发祥地之一,艺术教育底蕴深厚。

- 专业声誉卓著:舞蹈学专业是国家级特色专业,师资力量雄厚,培养了大量优秀的中小学舞蹈骨干教师。

- 综合实力强:作为“211工程”重点大学,学校整体平台高,能为学生提供更广阔的发展空间。

- 适合人群:追求专业声誉和扎实基本功,立志成为优秀中小学舞蹈教师的考生。

第二梯队:实力强劲,区域领先

这个梯队的学校在各自区域内拥有极高的声誉和专业实力,是培养优秀舞蹈教育人才的重要基地。

东北师范大学 (长春)

- 优势分析:

- 北方重镇:在东北地区乃至全国都享有盛誉,是舞蹈教育领域的重要力量。

- 民间舞特色:在东北民间舞的收集、整理和教学方面有深厚积累和鲜明特色。

- 学风严谨:治学严谨,基本功训练扎实,毕业生专业素养高。

- 适合人群:希望在北方地区发展,对民间舞,特别是东北民间舞感兴趣的学生。

华南师范大学 (广州)

- 优势分析:

- 华南标杆:在华南地区影响力巨大,是广东省内舞蹈教育的领头羊。

- 岭南文化融合:注重将岭南地区的文化元素融入舞蹈教学和创作,特色鲜明。

- 就业前景好:背靠珠三角经济发达地区,对艺术教育人才需求旺盛,就业渠道广泛。

- 适合人群:希望在华南地区发展,对岭南文化感兴趣的学生。

湖南师范大学 (长沙)

- 优势分析:

- 中部强校:位于“电视湘军”和“文化湘军”的腹地,艺术氛围活跃。

- 专业全面:舞蹈学专业建设完善,在培养复合型舞蹈人才方面成果显著。

- 实践活跃:学生参与各类大型活动和比赛的机会多,实践能力强。

- 适合人群:希望在华中地区发展,综合素质全面,实践能力强的学生。

首都师范大学 (北京)

- 优势分析:

- 京城双雄:与北师大并称北京师范类大学的“两大巨头”,舞蹈专业实力非常强劲。

- 就业优势:地处首都,毕业生在北京的中小学、少年宫等教育机构中认可度极高,就业网络成熟。

- 资源丰富:能充分利用北京丰富的文化资源进行教学和实践。

- 适合人群:目标明确,希望在北京从事中小学舞蹈教育工作的学生。

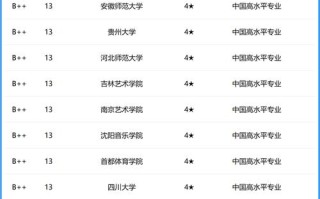

第三梯队:特色鲜明,潜力巨大

这个梯队的学校同样是优秀的师范大学,其舞蹈专业虽然综合实力稍逊于前两梯队,但在特定领域或区域内有很强的竞争力,且发展潜力巨大。

- 上海师范大学:地处上海,依托城市优势,在舞蹈教育应用方面有特色。

- 四川师范大学:在西南地区影响力大,结合巴蜀文化,舞蹈专业发展迅速。

- 山东师范大学:位于孔孟之乡,在传统文化与舞蹈教育结合方面有探索。

- 陕西师范大学:扎根西部,在民族民间舞研究和教学方面有独特贡献。

- 福建师范大学:结合闽南文化,在地域舞蹈特色教学方面有优势。

- 吉林师范大学、哈尔滨师范大学:在东北地区有重要影响力,培养了大量基层舞蹈教育人才。

总结与建议

-

明确目标:如果你立志成为顶尖的舞蹈教育家或进入高校任教,北师大、华东师大、南京师大是你的首选,如果你希望成为优秀的中小学舞蹈教师,第二梯队的顶尖学校(如东北师大、华南师大、首师大等)提供了极佳的平台和极高的就业保障。

-

关注地域:师范类大学的就业有很强的区域性,在A省的师范大学读舞蹈,未来在该省的中小学就业会非常有优势,选择一个你未来可能长期工作和生活的地区的师范院校非常重要。

-

看重“师”而非“演”:选择师范类大学,意味着你的核心竞争力是“教学能力”,在考察学校时,多关注它的师范课程设置(如《舞蹈教学法》、《儿童心理学》)、实习基地和毕业生就业去向,而不仅仅是看舞蹈团的获奖情况。

-

亲身体验:如果条件允许,一定要去心仪的学校参观,感受校园氛围,最好能旁听课程或与在校生、老师交流,这比任何排名都更真实。

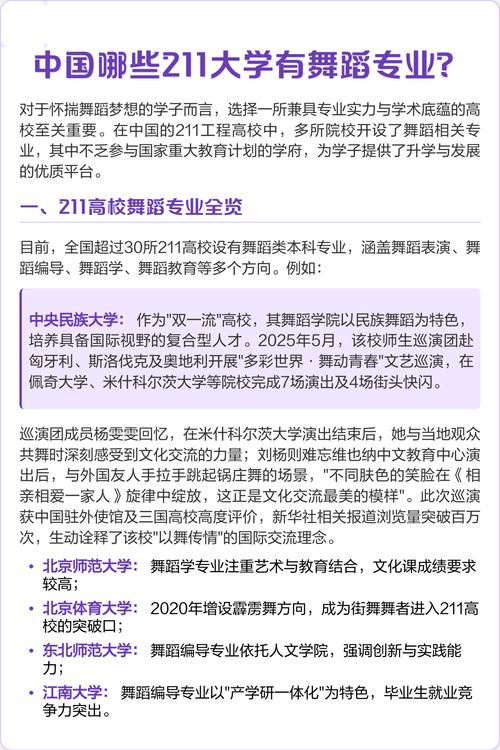

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

希望这份详细的梯队分析能帮助你做出更明智的选择!

标签: 师范类大学舞蹈专业实力排名 全国师范院校舞蹈专业排名情况 师范类大学舞蹈专业就业排名